“古树是活着的文物,它们承载了珍贵的历史记忆和一方水土的生态密码,是大自然与人类文明共同孕育的瑰宝。”教室里,我校园林学院正高级实验师崔金腾老师的开场白瞬间将学生带入古树的神秘世界。这门课程正是学校古树保护与修复专业学位研究生专项班的核心课程——“古树健康检测与修复技术”。在这里,学生们既能在课堂上聆听古树背后的历史故事、了解其生态价值,又能走出教室,运用先进的科技设备为古树 “体检看病”,成为这些 “活文物” 的守护者。

课堂探秘 解码古树“生命密码”

课堂上,崔金腾以“古树的奥秘与价值”为主题,带领学生穿越时空:从黄山迎客松的千年风骨,到北京潭柘寺“帝王树”的传奇故事,从古树年轮中隐藏的气候密码,到其根系对水土保持的关键作用……这些生动的案例,让学生深刻理解了古树在生态、文化与历史中的多重价值。

为了拓宽学生的视野,崔金腾在教学中通过图文并茂的讲解,向学生展示了如何用雷达扫描法透视古树内部结构,识别空洞与腐朽;如何通过应力波检测技术分析木材的力学强度。并引入了大量国内外典型案例,让学生在课上进行分组研讨。

“通过崔老师的讲授我了解到很多古树缺乏正确的保护,有一些树洞被人们用不正确的方式和材料进行填补,会对古树造成不可逆的更大伤害。”24级林业专业研究生李易隆说道,“我希望能够跳出课本、走出实验室,在复杂环境中权衡生态保护与人文需求。”

科技赋能 为古树“把脉问诊”

理论之外,实践环节更是课程的亮点。崔金腾带领学生学习如何用先进的仪器为古树测龄、诊断。

“过去,检测古树健康多依赖经验判断,如今科技手段让诊断更精准、更高效。”崔老师向学生们介绍道。

走出教室,崔金腾拿着应力波脉冲断层成像仪带领学生们体验树木的“CT检查”。“许多古树看似枝繁叶茂,实则暗藏危机。”崔老师强调,“我们的任务,就是成为古树的‘医生’,用科学手段为它们‘把脉问诊’。”

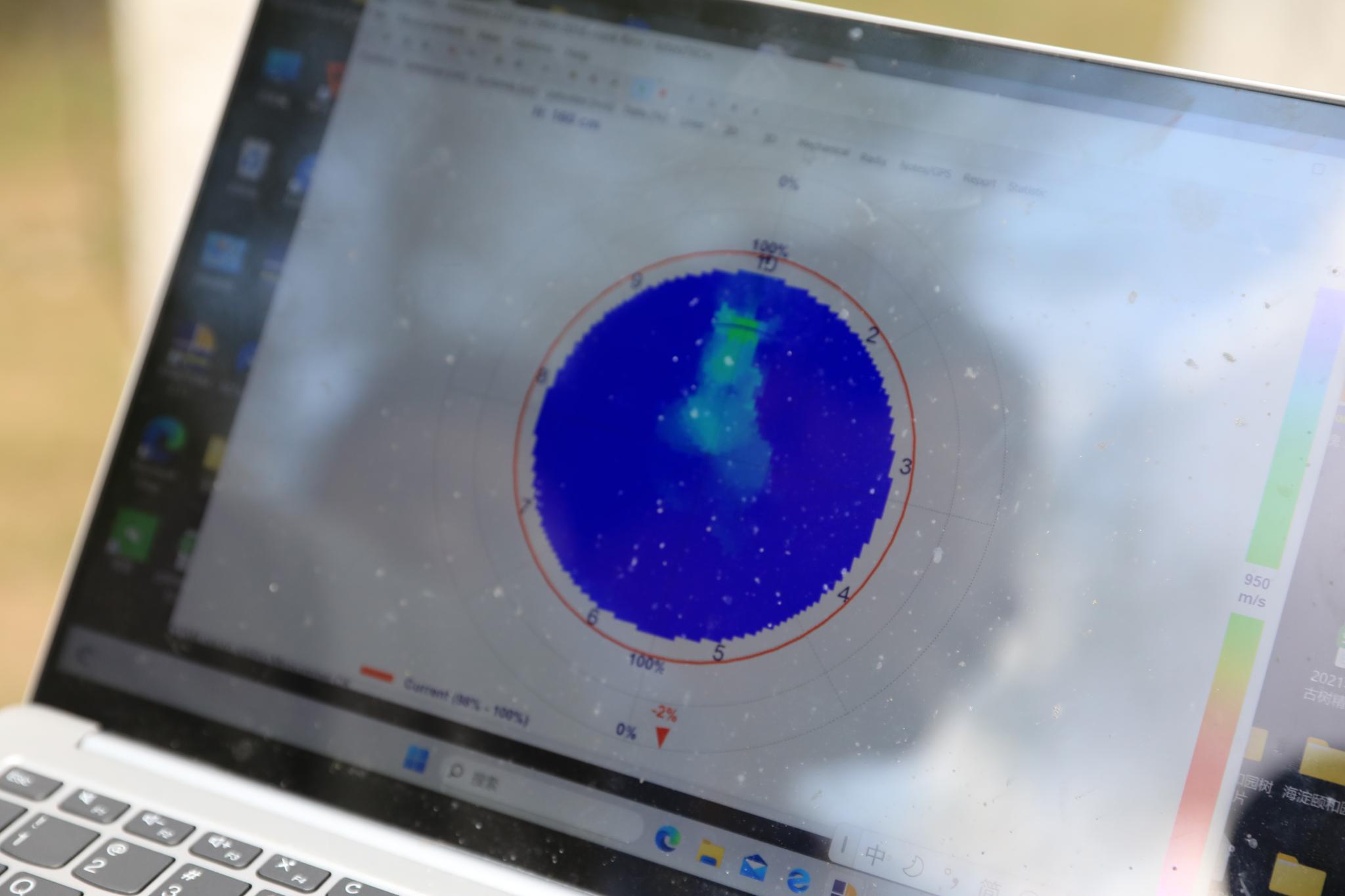

崔老师带领学生在树的主干上选取一人高的位置作为定点,等距固定若干个探测点,用信号传输线相互链接好后,使用专业设计的电子锤敲击每个探测点,使声波在树干内部传播。“如果树干内部的介质不同,声波传播的速度就不同,这样就可以判断树干内部是否有空洞,并形成图像。”崔老师一边示范一边向学生们解释道。

同学们排起长队依次上前拿起“小锤”击打探测点,尽量做到用力均衡以保证检测数据的准确性,每绕树敲击一圈就跑到电脑旁查看最新的检测图像。

聚焦需求 培养古树“守护者”

“我期望通过这门课程,引领大家全面地掌握古树健康检测的方法,熟练运用前沿的诊疗技术,为那些受损的古树带来生机,实现复壮。”崔金腾讲道,“希望学生在未来的实际工作里,能够精准判断古树的健康状况,制定出科学合理的保护方案,为古树的长久留存奉献自己的专业智慧与力量。”

24级林学专业研究生王吉健本科专业学的是人文地理与城乡规划,跨专业考取了古树保护专项班专业学位研究生。“崔老师的讲授在为我夯实理论基础的同时又打开了新世界。”他激动地说,“希望未来能将学到的新知识、新技术更好的应用于实践,深入发掘古树奥秘,为首都及全国古树名木保护工作作出更大贡献。”

作为首都农林高校,多年来,学校持续开展和强化古树保护科技教育与文化工作。2021年,学校根据行业发展对古树保护人才的迫切需要,以“保古树名木健康,让古树名木‘活’起来”为目标,在林学专业基础上设置了全国首个培养古树本科人才的“古树保护方向班”,开设了“古树保护”专业学位研究生专项班,在全国高校首次招生,并组织编写全国首套古树专业教材,开创了我国古树保护领域人才培养之先。2022年4月,国家林草局批复,依托北京农学院建设“国家林业草原古树健康与古树文化工程技术研究中心”。

学校将深入学习贯彻全国教育大会精神,落实教育强国建设规划纲要,聚焦乡村振兴和农业农村现代化对现代农林人才、科技和成果的现实需求,坚持政产学研用一体,全面开展古树健康与古树修复、古树科学研究与成果转化、古树资源与大数据、古树文化与政策促进、古树人才培养与技术推广,为古树保护提供理论、技术与人才支撑,努力建成在全国有影响力的古树健康和古树文化研究和技术推广平台,推动古树保护事业的高质量发展。