在应用化学系的实验室里,在一堂堂化学课上,生物与资源环境学院赵文婷副教授,用生动语言讲解知识难点。这位把实验室和课堂,变成学生成长舞台的老师,有着自己的育人智慧:“育人可不是往烧杯里倒试剂的单向灌输,更像一场需要双向投入的‘活化能’,反应温度、催化剂都有了,最关键的是师生之间那股互相奔赴的‘劲儿’!”

今年,是赵文婷成为大学教师的第十年。从讲台到实验室,从知识传授到为学生解惑,每个片段都藏着她对教育的“执着”。学校的发展定位和应用化学系的专业特色,让她的育人目标有了“双重坐标”:既要培养符合都市农业、食品安全发展需求的专业人才,也要培养能在实验室里守得住精妙变化的踏实耕耘者。

应用化学专业有点特殊:不仅要带好近300名的专业学生,也要给全校800多名大一新生上公共基础化学课。所以赵文婷既是《农(兽)药残留分析》的专业课老师,也是全校“网红课”《分析化学》的课程负责人,说是“网红课”,是因为它常年霸榜学生票选的“十大难过课程”。每次开课前,学生还没进门,就先给这门课贴上了劝退的标签。

如何破局?赵文婷决定在第一章绪论课就做出改变。不讲传统的“课程说明书”,而是一上来就抛出问题:为什么几乎所有大学都要开设分析化学课程?这门课能为你的专业打什么辅助?把枯燥的课程意义变成实实在在的专业刚需。

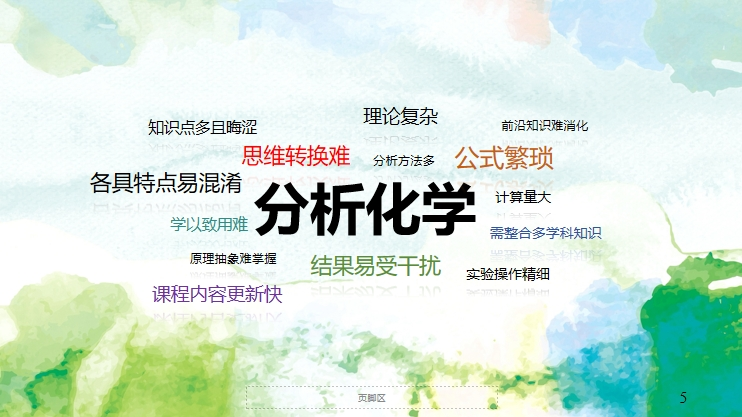

在学生们讨论得热火朝天时,她继续追问:“都说化学课难,到底难在哪儿?”有学生吐槽:“进门狂啃知识点,出门大脑‘格式化’,学也感觉学会了,就是不会做题。”这些话虽然扎心,但也点醒了她——知识断层和应用脱节,正是分析化学的教学痛点!

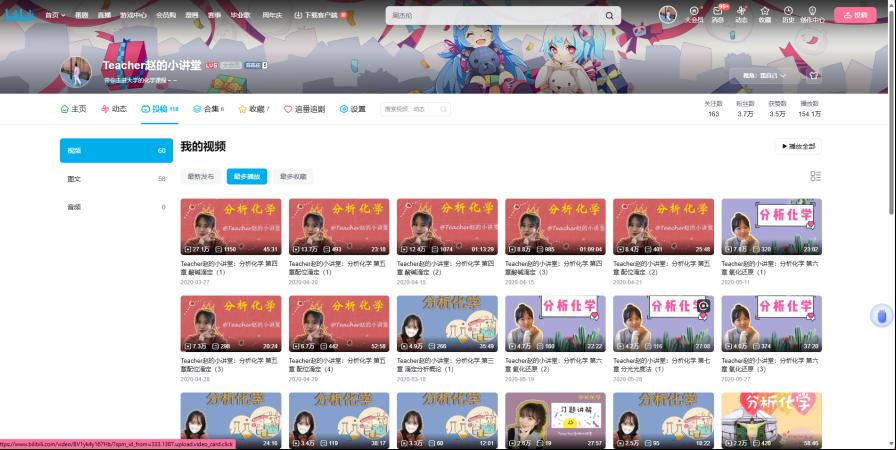

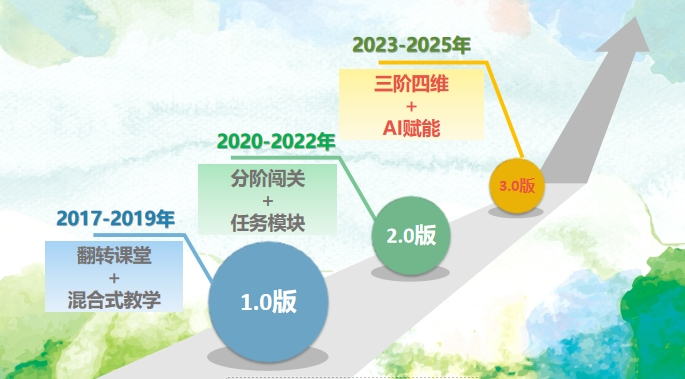

于是赵文婷的课程有了解题思路:第一招:搭梯子。从学生已有的知识储备出发,像拼拼图一样整合新旧内容,让新的知识“长”在旧的根基上。第二招:穿针引线。拒绝题海战术,用一个知识点破解一类题,比如用“分析溶液构成”这一句话贯穿所有滴定分析的章节,让学生学会“以一敌百”。第三招:建“许愿池”。在Bilibili网站开了线上教学频道“Teacher赵的小讲堂”,从分析化学入门到考研全程在线服务。没想到这已经成了学生的“考前锦鲤”,评论区满是“考过了就来还愿”的留言——现在她也是坐拥百万播放量的知识区up主了!

专业课《农(兽)药残留分析》又是另一番画风。赵文婷知道,面对高年级学生,得有点“硬核”操作:她把科技前沿和行业需求当作教学素材,用自己的研究课题做实战剧本,让学生组队破解农药残留检测的真实任务。

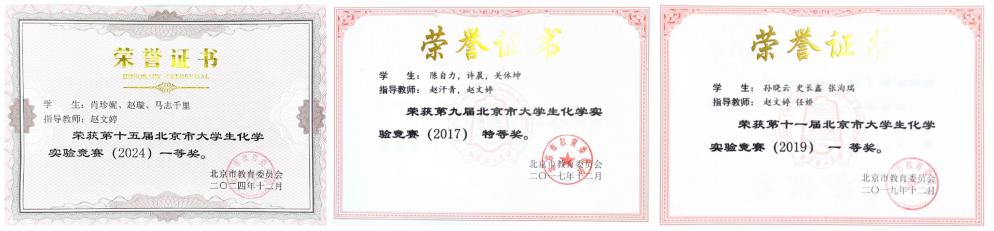

她自制的实验任务书上,只写实验目标,不写实验内容,激发学生像科研侦探一样讨论方案、优化流程。这招还挺管用:学生带着课程里收获的灵感去参加各类学科比赛,拿了大学生化学竞赛市级特等奖、“挑战杯”的市级二等奖,甚至在化妆品大赛中收获了全国二等奖——谁说学农科化学的不能玩转美妆赛道呢?

现在这门课已经升级到3.0版,她带领学生解锁了AI新技能——用AI手段辅助科研配图,让学生体会到顶级刊物科研配图的技术魅力,实现了“传统学科+现代科技”的叠加与碰撞。

说到学生就业,前几年网上流行“事少、钱多、离家近”的“择业目标”。学生们多多少少会受到影响。但是今年的很多毕业生跟她说:“老师,我想找一个专业相关的工作,从基础岗位干起,希望有发展空间,能多积累些工作经历。”

这些话让赵文婷很欣慰——至少学生开始理性地评估现实和理想了。面对玻璃心的学生,赵文婷学会了先当“树洞”。有个想创业的学生吐槽“学化学还不如做卖菜软件赚钱”,她没有进行说教,而是跟他分享了自己当年也想退学去当设计师的心路历程。告诉他:“梦想和理想的区别,就是梦想主要靠想,理想得像化学实验一样一步一步做出来。”

赵文婷笑着说,自己在教学中虽是严厉型的老师,但跟学生也达成了一种和谐的相处模式,毕业多年的学生们还会带着奶茶来“突击检查”她的工作。看着他们从“畏难”到“敢闯”,从“迷茫”到“眼里有光”,她更加深刻地体会到:教师的成就感,不是灌满一桶水,而是点燃一把火——让每个学生都能在人生里找到属于自己的“燃烧值”。

赵文婷说,她既期待学生能成为心怀家国、素质过硬的专业人才,也为他们能成为热爱生活、认真工作的普通人而骄傲。学生们能在时代浪潮中,锚定人生坐标,以创新之姿实现自我价值,这份成长的蓬勃和生活的丰盈,就是自己最大的心愿!