盛夏时节,青春与乡土碰撞出绚烂火花。暑期我校多个师生社会实践团队深入平谷区、房山区、延庆区等地乡村,以艺术创作、非遗保护、红色元素挖掘等多元形式,将专业知识与乡土需求紧密结合,在田间地头描绘文化赋能乡村振兴的多彩画卷。

艺术墙绘刷新乡村“颜值”

我校文法与城乡发展学院“多彩乡韵”实践团在常丽红副教授的带领下深入平谷区寅洞村科技小院,通过艺术创作与产业调研相结合的方式,开展“文化彩绘赋能乡村振兴”暑期社会实践活动。

实践团师生们前期与村委展开专题座谈,深入了解寅洞村“桃产业+文旅融合”发展模式,并积极参与摘桃、去袋、分拣、装箱等农事劳作,了解乡村特色产业发展现状和需求。

基于扎实的调研,实践团充分发挥专业特长,以墙体为创作载体,将中国传统二十四节气文化融入乡村景观。从“立春”枝头初绽的嫩芽,到“秋分”田间沉甸甸的硕果,师生们顶着炎炎烈日,历时五天完成二十四幅主题彩绘,总面积达120平方米。一幅幅生动画面不仅美化了村庄环境,更成为传播农耕文明、唤醒文化记忆的“露天课堂”。村民们驻足彩绘墙前,辨认画中节气、询问农事典故,师生们热情讲解画面背后的文化内涵与农时智慧。

“这些作品既是扮靓村容村貌‘新衣裳’,更是传播农耕文明、弘扬优秀传统文化的一扇‘新窗’,为寅洞村的文化自信注入了看得见、摸得着的底蕴!”刘家店镇驻村第一书记称赞道。连续两年参加实践的刘安阳同学感触尤深:“乡村振兴既要塑产业之‘形’,更要铸文化之‘魂’。在寅洞村,我们不仅通过墙绘传播传统文化,更见证了文化元素赋能‘桃产业+文旅融合’发展模式。”团队后续将整理编撰《二十四节气文化墙绘创作指南》,并计划协助寅洞村孵化独具特色的节气主题文创产品,推动文化资源持续转化。

景观规划激活乡村活力

文法与城乡发展学院“四季田味”实践团暑期在指导老师黄凯的带领下,深入平谷区东高村镇南埝头村、青杨屯村等地,开展主题为“步履‘田味’乡土,青春‘四季’赋能”的社会实践活动,以多元实践为乡村注入青春活力。

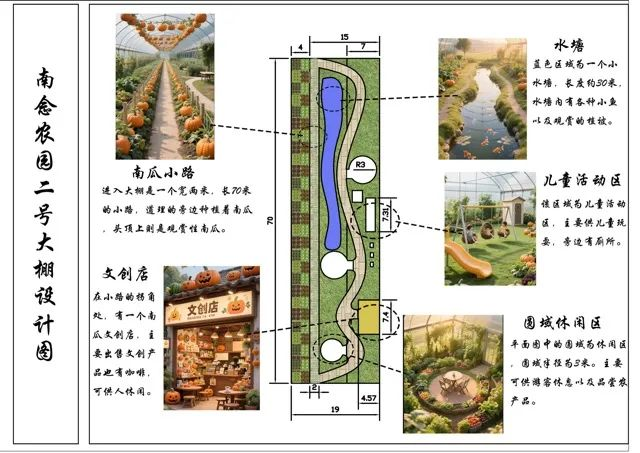

在南埝头村“南念农园”现代化种植基地,实践团成员深入调研南瓜种植流程与农园运营需求,结合农园“乡村旅游+农业体验”的发展定位,团队充分发挥专业优势,设计完成涵盖南瓜小路、儿童活动区、文创展示区及休闲体验区的农园景观规划方案。方案通过一条2米宽、70米长的南瓜主题景观带串联各功能区,将农业生产与休闲体验有机融合,为农园吸引游客提供了创新思路。

守护乡土文化记忆是实践团的另一项重要任务。团队在南埝头村发起“老物件故事采集”志愿服务,与14位老人开展深入访谈,听他们讲述与老物件的珍贵故事,用镜头定格136个珍贵瞬间,制作成影像档案。在冲印装帧后,这些承载着家族记忆的照片被赠予老人,既缓解了乡村老人的情感孤独,又以“个人记忆—家庭传承—社区共享”的模式构建起乡村文化保护的新路径。

团队成员还参与多项实践助力乡村振兴:成员们化身“桃主播”,累计吸引观众千余人次;拍摄系列短视频,宣传推广平谷大桃以及“千人百村”社会实践活动;在美育文化园体验非遗陶瓷彩绘,助力传统文化传承。

“此次实践让我深刻认识到‘学以致用’的重要性。”实践团成员杨昊表示,“乡村振兴不仅需要技术支持,更需要人文关怀。作为农科学子,我们要以专业知识为笔,以乡土情怀为墨,为乡村发展描绘更美好的未来。”

访“戏”采“蜂”传非遗新声

经济管理学院“畅通五组”暑期社会实践团队在指导教师杨博琼的带领下,走进北京市房山区蒲洼乡,聚焦当地中华蜂文化及山梆子戏文化,探索非遗文化传播新路径。

“古戏台上70多岁的山梆子戏老艺人唱得卖力,而台下却只有几位老人听得入迷;中华蜂养殖户说着‘摇蜜’技巧时,年轻人却只关注蜂蜜是否清甜,更没人好奇蜜蜂越冬的民间故事……”为破解这些难题,团队成员化身“非遗记录者”展开调研工作。

白天,成员们多次拜访山梆子戏传承人,用影像设备留存《穆桂英挂帅》等经典剧目的唱段,整理剧本中的方言俚语。“老艺人口中的戏曲故事,很多都与当地农耕生活息息相关,这些活态传承的细节最具感染力。”队员在调研日志中写道。在中华蜂养殖基地,成员们跟着养蜂人蹲守蜂箱,记录“分群时要留半脾旧巢”的诀窍,向养蜂人请教“摇蜜”“分群”等传统技艺,同时记录与蜜蜂相关的民间故事。

团队还将现代传播理念融入传统文化推广。针对年轻群体,团队计划围绕中华蜂文化开展多元化活动:制作聚焦中华蜂文化核心知识点的宣传手册,开设普及中华蜂文化知识的文化小课堂,以及推出用蜂蜜制作蜡烛、口红等的手工体验课……通过多维度的实践与传播,让中华蜂文化更贴近大众生活,增强其影响力与感染力。

据杨博琼介绍,团队计划推出蜂语匠心和科普展体验活动,通过沉浸式互动让更多人感受非遗魅力。校地双方已初步达成长期合作意向,将共同开发研学课程,推动“文化+旅游”融合发展。

深入东三岔村探寻红色记忆

为深入挖掘乡村红色文化资源,推动学习教育与乡村振兴实践深度融合,国际学院“烽火芳华”实践团赴北京市延庆区大庄科乡东三岔村开展社会实践,开启红色记忆探寻之旅。

东三岔村党支部书记付景飞详细介绍了村庄的人口结构、区位优势及特色资源。“我们村作为平北抗日根据地的重要组成部分,有深厚的红色文化底蕴。我们计划依托村内老宅资源打造村史馆,并同步推进乡村景观风貌提升工程,亟须专业支持与规划指导。”了解到村庄需求后,实践团成员立即展开实地调研,考察了村史馆拟选址地块、特色农产品种植基地及主要村落节点,对村庄生态环境、历史脉络和产业基础形成了较为全面的认知。

实践团聚焦红色文化史料挖掘整理与乡村景观规划设计两大方向,通过开展口述史记录、红色故事编撰、景观节点方案设计等具体行动,助力东三岔村铭记红色记忆、擦亮生态底色,打造兼具历史厚重感与生态景观美的乡村振兴新画卷。“此次社会实践既是青年学子服务乡村振兴的生动尝试,更是一堂行走的红色教育课。”实践团成员说道。

这个夏天,北农学子用双脚丈量乡土,用专业诠释担当,用文化赋能乡村振兴。他们尝试多元实践搭建起文化与产业、传统与现代、青春与乡村之间的桥梁,为京郊乡村注入了青春活力与发展动能。未来,学校将持续深化校地合作,鼓励更多师生扎根基层,让文化赋能成为乡村振兴的“加速器”,让青春之花在乡村振兴的实践中绚丽绽放。