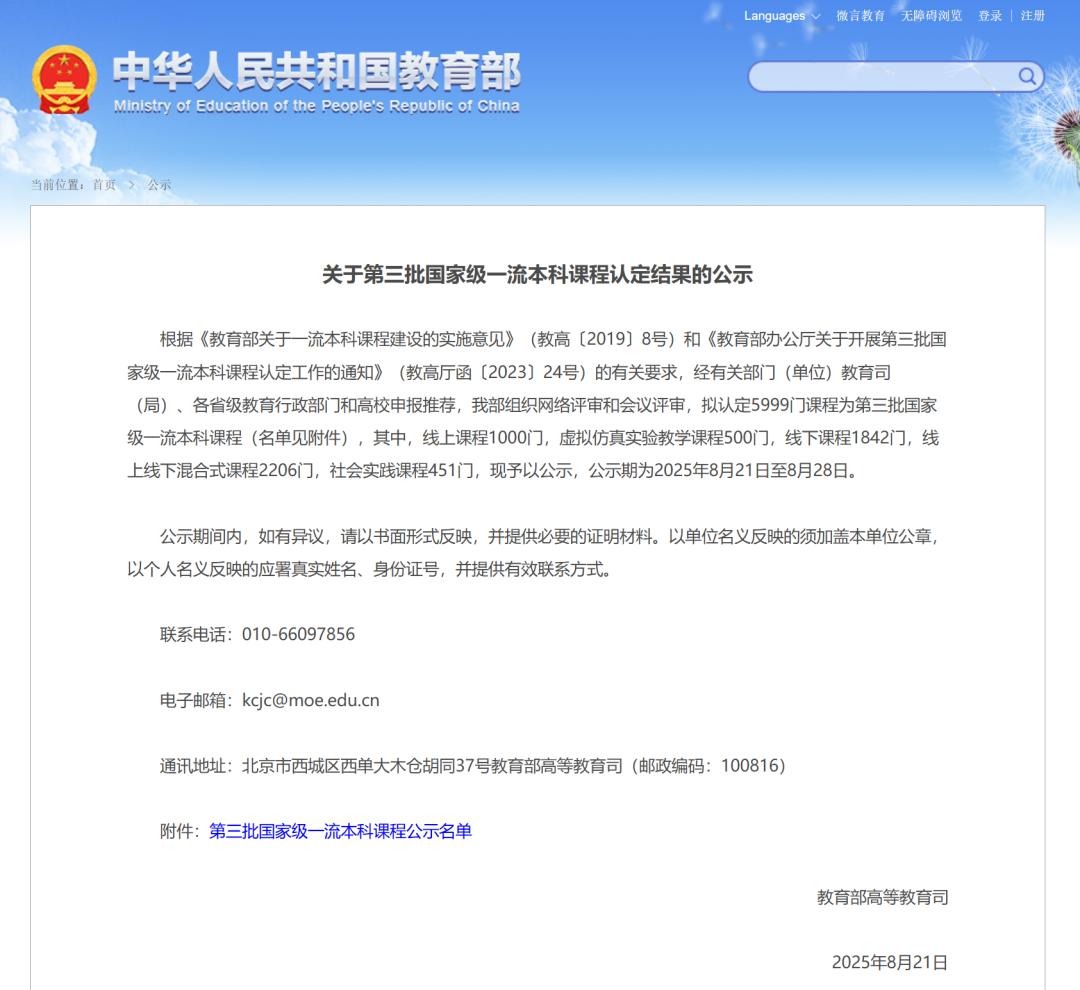

近日,教育部发布第三批国家级一流本科课程认定结果,我校《设施园艺学》《发酵工程》《园艺专业技能训练》《兽医公共卫生学》《作物昆虫学》《农村统计与调查》6门课程成功入选,涵盖了线上线下混合式一流课程、线下一流课程、社会实践一流课程三个类别,实现新突破。

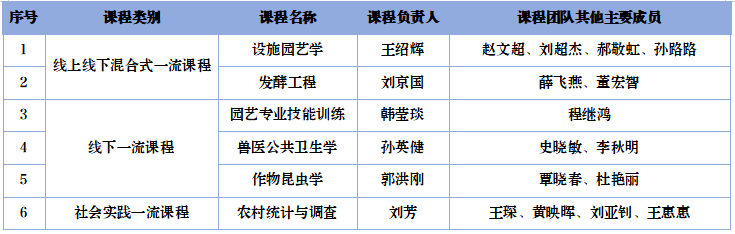

北京农学院第三批国家级一流本科课程名单

国家级一流本科课程建设是教育部深化本科教育教学改革、提升人才培养质量的核心举措,聚焦打造具有“高阶性、创新性、挑战度”的优质课程。我校此次入选的6门课程,立足农林学科特色,紧扣国家“三农”发展与乡村振兴战略需求,在课程内容、教学模式、实践体系等方面均展现出鲜明创新亮点。

设施园艺学

基本信息

课程负责人:王绍辉

教学团队主要成员:赵文超、刘超杰、郝敬虹、孙路路

授课对象:园艺学、设施农业科学与工程、智慧园艺(农业)等专业本科生

所属学院:北京农学院植物科学技术学院

课程特色

课程团队将前沿教育理念、设施园艺新技术融入课堂,主(副)编我国首部都市型现代农业特色系列教材《设施园艺学》《无土栽培学》。

该课程以全过程育人为核心,通过线上线下翻转模式赋能学生自主学习:课前依托翻转课堂引导自学,课中结合“案例教学 + 同台赛马 + 生讲生评”强化互动,课后以思维导图、小论文、学科竞赛拓展深化学习。课程紧密结合首都都市园艺发展需求,以“阳台小菜园”“平谷科技小院日光温室大桃进国宴”等案例为切入点,引导学生设计设施栽培方案,在实现作物周年供应与品质提升的过程中激发创新潜能。

此外,课程深化科教融合,引入番茄科研团队研发的国内领先的“综合环境智能测试手机”APP用于教学,指导学生将生产问题转化为科研训练项目,助力80% 学生成功考取研究生,构建“教 - 学 - 研”人才培养闭环;课程始终以思政为纲,围绕“日光温室——中华民族对全球设施园艺的中国贡献”核心内容,结合老一辈设施园艺者的奋斗故事开展教学,并指导学生参与“日光温室产业发展”暑期社会实践,相关成果荣获“挑战杯”全国大学生科技作品红色专项三等奖。

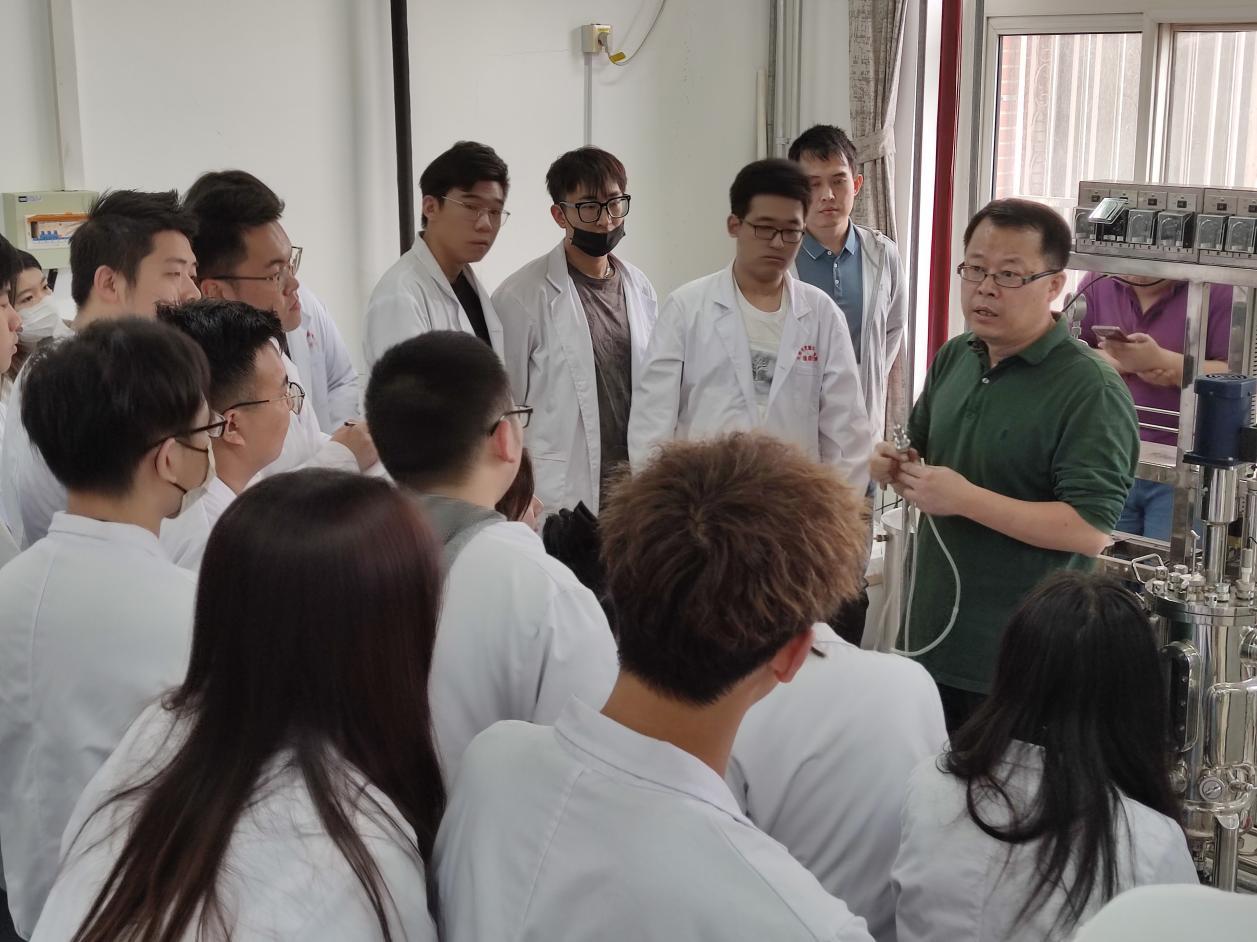

发酵工程

基本信息

课程负责人:刘京国

教学团队主要成员:薛飞燕

授课对象:生物工程专业大三学生

所属学院:生物与资源环境学院

课程特色

课程以“细胞生长与代谢”为核心,在《化工原理》《微生物学》《生物化学》等前置课程基础上,系统讲授发酵菌种选育、培养基设计、放大培养与发酵参数控制等内容,旨在培养“从菌种到工艺、从实验室到大规模生产”的复合应用型人才。

在课程建设与育人实践中,通过“两个面向”构建内容体系以拓展学生知识维度:“面向过去”借助发酵典型案例深入梳理背景、解析原理并强化应用,有效拓宽学生知识面;“面向未来”则紧扣国家生物制造、乡村振兴的发展需求,融入合成生物学、人工智能与自动化等前沿技术及产业应用场景,强化产教研深度融合,充分彰显课程的创新性与时代性。

课程依托数智技术赋能线上线下混合教学,打破学习时空限制;通过案例牵引、产教融合结合“雨课堂”互动形式,改变“教师一言堂”的传统教学模式,切实强化学生对知识的理解与应用能力;运用项目式学习方式,显著提升学生的团队协作与知识综合运用能力。课程以“四位一体”融入思政元素来提升育人温度:深入挖掘全章节课程思政案例,师生共同凝练“高于知识点”的思政元素,实现专业教育与思政教育的互融互通。

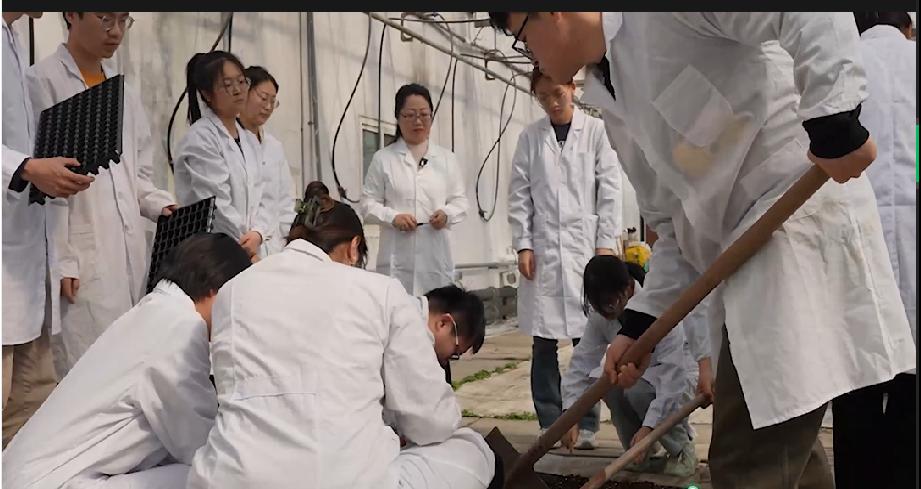

园艺专业技能训练

基本信息

课程负责人:韩莹琰

教学团队主要成员:程继鸿、王惠玉、刘超杰

授课对象:园艺专业本科一年级、二年级学生

所属学院:植物科学技术学院

课程特色

该课程立足新农科背景,采用线上线下混合教学,以“问题、目标、成果”为导向衡量教学成效,以教学改革为核心,多维度推动学生成长与专业发展:一方面,践行主体理念并以课程思政为抓手,通过“全过程沉浸式自主栽培管理”帮助学生改变对农业的刻板印象,在培养专业兴趣的同时树立服务“三农”的信心;另一方面,以OBE 理念为引领,历经数十年教改构建起“线上资源为基、线下互动为本、多元考核为要”的混合教学模式,始终以“学生学习收获”作为衡量教学目标达成度的核心标准。

团队注重科研反哺教学以提升课程挑战度,不仅融入团队自育的“北生”“北散生”“北紫生”系列生菜新品种及相关育种故事增强学生专业认同感,还设计64 个生菜品种比较试验,将科研思维训练融入教学过程,着力培养学生创新素质与高阶能力。此外,通过“第一学期实践参观、第二至三学期沉浸式操作、第四学期综合提升” 的三段式教学体系,引导学生积极参与暑期社会实践,助力其立志用专业助力农业发展,使本专业考研率从 20% 提升至 60% 以上。

兽医公共卫生学

基本信息

课程负责人:孙英健

教学团队主要成员:史晓敏、李秋明

授课对象:动物医学专业学生

所属学院:动物科技学院/动物医学院

课程特色

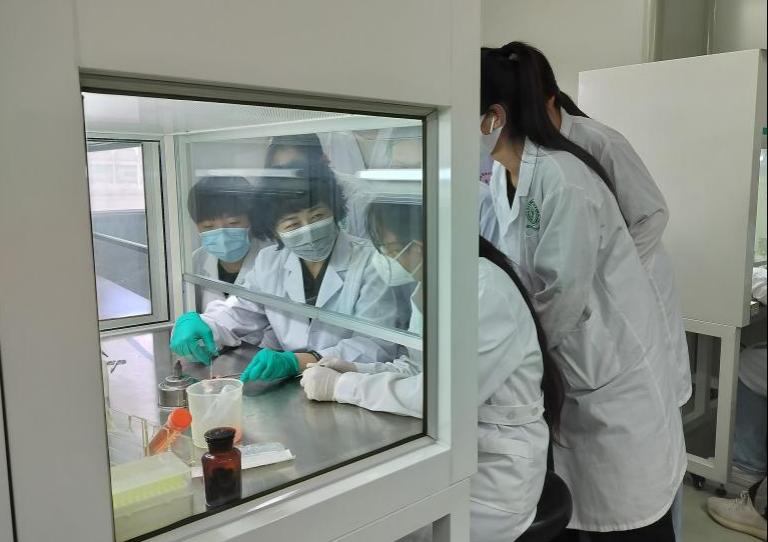

《兽医公共卫生学》培养学生系统掌握兽医公共卫生领域的关键知识与实践技能,理解动物健康、食品安全和人类健康之间的紧密联系。课程教学内容涵盖疫病监测、检疫政策、食品卫生安全及环境健康等多方面,通过案例教学、虚拟仿真和实践训练等方式,帮助学生将理论原则转化为解决人兽共患病防控、动物性食品监管等实际问题的能力。

在兽医公共卫生学相关教学实践中,课程始终秉承“理论与实践深度融合、科研反哺教学”理念,一方面聚焦领域前沿与重大需求,借助食品安全事件、人兽共患病防控等社会热点案例,强化学生对“人病兽防”“同一个健康”理念的理解;另一方面依托雨课堂构建“以学生发展为中心、以能力培养为导向”的混合教学模式,融合PBL(问题导向)、CBL(案例教学)、TBL(小组协作)方法,实现从以教为主到以学为主的转变,着力提升学生批判性思维与复杂问题解决能力。

为突破传统实践瓶颈,课程积极引入“国家虚拟仿真实验教学项目”共享资源,开设“兽医公共卫生学技能训练” 线上实验,有效弥补传统实验高成本、高风险、不可逆的短板,形成“线下基础训练 + 线上综合设计”的优势互补模式,在规避生物安全风险的同时激发学生探究兴趣。

作物昆虫学

基本信息

课程负责人:郭洪刚

教学团队主要成员:覃晓春、杜艳丽

授课对象:农学(作物遗传育种)本科大二年级

所属学院:生物与资源环境学院(授课学生是植科学院)

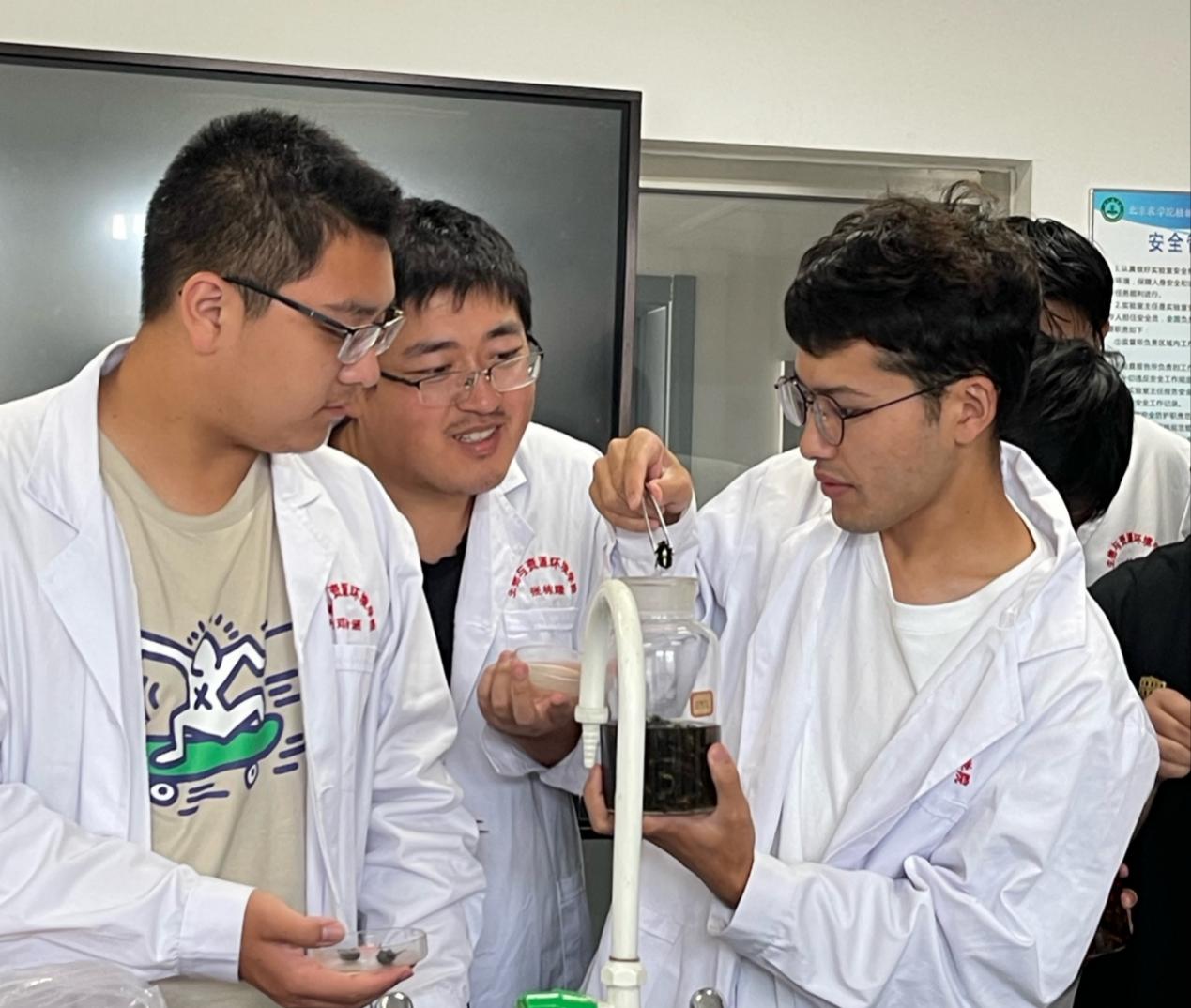

课程特色

课程聚焦京津冀都市农林业绿色发展的客观需求,以都市农业生产的特色植保问题为切入点,以作物昆虫的基本概念、基本理论、基本方法等专业知识为载体,使学生认识农作物虫害,掌握作物害虫综合治理的理论与技能;具备运用知识解决实际植保问题、指导生产的能力;成为厚植“三农”情怀、扎根“三农”事业、解决“三农”难题的高水平应用型农林人才。

课程秉承“以植保生产问题为牵引的从学到用”教学理念,结合案例教学法,以京津冀特色植保问题为锚点搭建“案例贯通 - 两阶梯度”内容体系,以人工智能技术为辅助搭建“数智赋能”方法体系,形成理论内容案例串联、实践内容梯度进阶、方法体系数智赋能的立体化课程。

案例贯通式理论教学以“案例分析”为主线,构建一课三案(教学实践案例、科学前沿实例、思政故事案例)的理论体系以筑牢学生理论根基;两阶梯度式实践教学以专业应用为核心,依托植物医院开展课堂实践、借助学科竞赛拓展专业实战,形成“课堂进阶 - 实战升阶”体系以提升学生实践技能;数智赋能式教学方法以信息技术为支撑,将AI融入教学,形成“学(知识学习)- 练(虚拟实训)- 用(田间应用)”的教学策略以赋能教学过程。课程不仅将昆虫学理论知识与生产实际紧密联结,助力学生把理论知识应用于实际农业问题的分析与解决,实现理论到实践应用的转化,还通过将AI、大数据软件融入教学,以多元化教学方法让课堂焕发出全新活力。

农村统计与调查

基本信息

课程名称:农村统计与调查

课程负责人:刘芳

教学团队主要成员:王琛、黄映晖、刘亚钊、王惠惠

授课对象:经管类本科三年级学生、农林经济管理及农业管理专业研究生

所属学院:经济管理学院

课程特色

《农村统计与调查》以“起点高、目标清、形式活、体系新、内容全”为标准,在正确理解和掌握统计学的基础知识和统计分析方法的基础上,以农村社会经济为操作对象,应用统计调查分析方法进行数量分析,引导学生深入认识新农村社会经济发展的新规律和本质。

在数智赋能方面,课程与学院建成的三农大数据速调与监测预警软件平台体系实现线上线下有机衔接,依托体系丰富、内容完整、海量数据的农业数据调研与统计体系,开展农村社会经济统计调查实践教学,以高阶性和挑战性驱动教学模式创新。在产科教融合层面,团队成员借助所承担的国家级、省部级研究课题反哺教学,带领学生参与课题实践调研与科学研究,助力学生将课堂所学的统计分析知识运用到产业发展研究中,通过农村经济统计方法对农业产业发展水平进行全面监测分析,实现产、学、研、训、赛有机融合,促进实践教学拓展。

团队教书育人并重,围绕“厚植三农情怀、服务乡村振兴”的教学目标,构建“三主线、六维度” 实施路径,从历史、时代、实践三条主线探索思政教育融入点,形成文化知识、历史故事、行业信息、劳模工匠、形势热点、国际前沿六个维度,通过引入思政案例,让学生深入理解农村调查工作及“三农”工作的重要意义。

学校将深入贯彻落实学校第四次党代会精神,加快推动“质量立校工程”实施落地,持续提升本科教育教学质量,加强课程教材建设,持续深化课程教学改革,不断开创国内一流国际知名都市农林特色高水平应用型大学建设新局面。