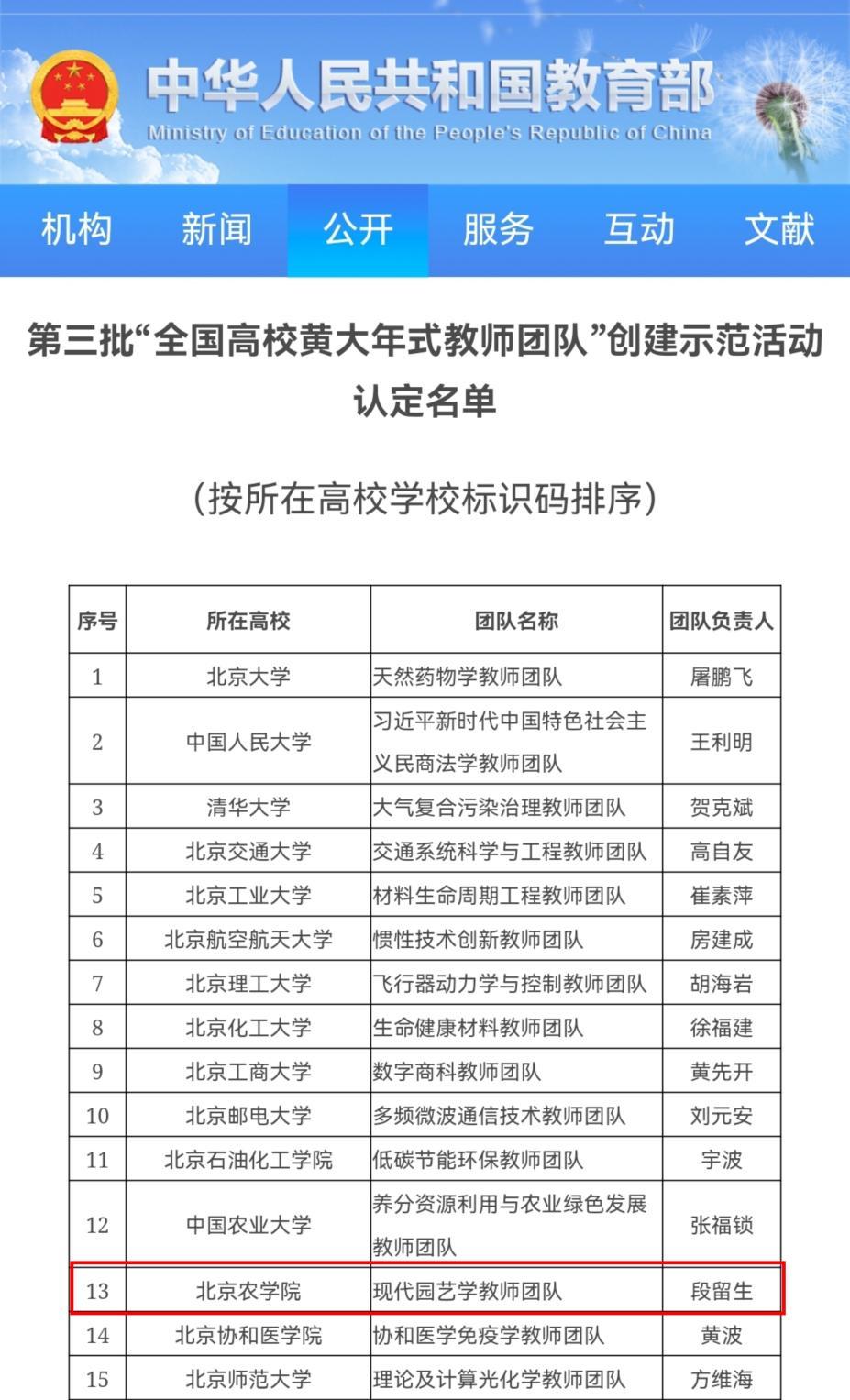

近日,教育部发布了第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动认定名单和第四批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动入围名单。我校“全国高校黄大年式教师团队”——现代园艺学教师团队,顺利通过创建示范活动认定。

近年来,学校党委高度重视加强高素质专业化人才队伍和教师团队建设,2023年8月,我校现代园艺学教师团队获评“全国高校黄大年式教师团队”,实现了历史性突破。两年多来,团队始终以立德树人为根本,以强农兴农为己任,深入乡村振兴前沿一线开展教学、科研和社会服务,不断完善都市型现代园艺特色人才培养模式。团队成员将课堂延伸到田间地头,以实际行动诠释“培根铸魂育英才”的责任与担当。

立德树人:大力培养知农爱农新型人才

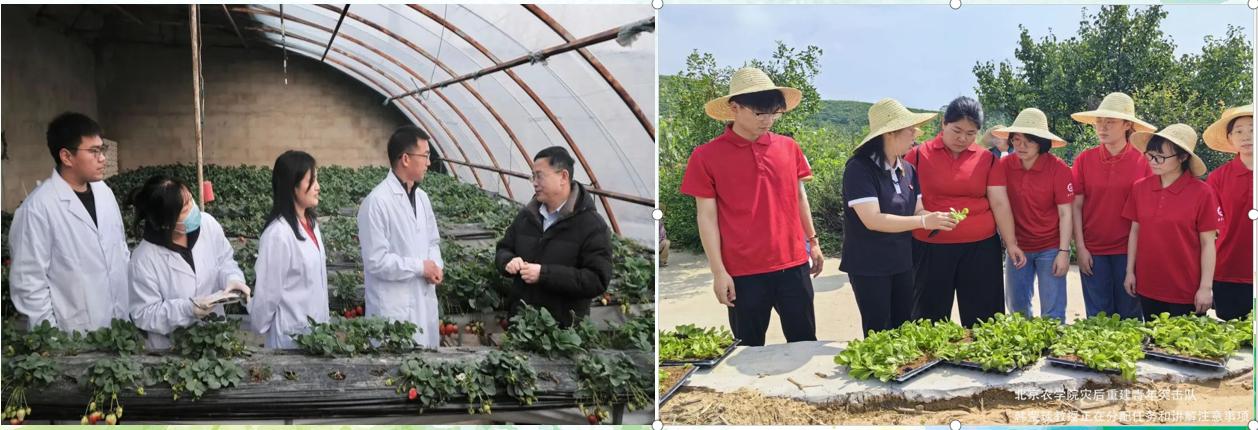

团队教授、副教授全部为本科生授课,坚守育人主阵地,打造课程思政典型案例,形成“课程门门有思政、教师人人重育人”的良好局面。团队创新开展高校、企业、科研院所、综合试验站、社会实践“五级联动”都市农林特色新农科研究生人才培养模式。团队带领学生,常年深入“三农”一线、田间地头,把“大思政课”上成了“行走的教科书”。2024年春天,现代园艺学全国高校黄大年式教师团队带领学生深入昌平科技小院的地被植物试验田。出发前,有学生小声嘀咕:“田埂上能上什么课?”可一下车,他们就看到团队带头人——学校党委副书记、院长段留生教授裤脚沾着泥,正蹲在委陵菜旁娓娓道来:“现在是关键生长期,数据错一天,苗子就差一截。”那天,学生们没听到“大道理”,却懂得了原来讲台可以是晒烫的田埂,课本也能是会呼吸的植株;师者不仅是课堂上的讲授者,更是弯下腰、沾着泥,和土地“对话”的引领者和同行者。到“田间课堂”上课,已经成为团队坚持多年的育人传统。

科技创新:把成果凝结在农民收获里

团队成员坚持把科技创新与强农兴农的现实需要、与广大农民增收致富的实际需求紧密结合。近年来,团队的科研越发“接地气”,保鲜减损技术让北京相关企业减损达20%,地被植物持绿期延长7~10天;团队荣获梁希林业科技进步奖、北京市农业推广奖等10余项大奖,授权专利25项,发表论文27篇。《北京日报》对团队向科研空白领域进军、为首都“增彩延绿”的科研进展及成果进行整版报道。团队青年教师秦晓晓在真顺村遇到果农张大爷蹲在荒废的苹果园叹气:“套袋太苦,娃不让干;不套袋,苹果卖不上价……”那一刻,她想起团队教师常说的“科研温度”——论文不该躺在期刊里,要帮农民直起腰。团队立刻着手攻关“苹果免套袋技术”,为了准确测量数据,师生在接近40摄氏度的果园里一蹲就是一天。学生小周抹把汗笑道:“秦老师,咱这是给苹果‘敷面膜’啊!”团队将研发出的“苹果面膜”——液态生物膜喷在果面,形成会“呼吸”的保护膜。新技术试用成功,张大爷举着又大又甜的红苹果喊:“这苹果比套袋的更大更甜!”更骄傲的是从配方调试到田间示范,学生们发表了高水平论文,更在大爷的感谢里领悟出“科研的价值是让农民的笑纹多过皱纹”。

社会服务:为乡村振兴贡献“北农力量”

团队师生围绕蔬菜种业创新、耐旱抗寒地被植物选育、板栗新品种培育和技术推广、果园高效栽培及省力化病虫草害防治技术等开展科技成果转化和社会服务,并取得丰硕成果。团队选育了耐旱抗寒地被植物山麦冬并建立了山麦冬快繁体系;解析出了板栗产量性状的遗传基础,培育板栗新品种‘靓栗1号’‘京毛早’获得国家林草局植物新品种权;负责平谷区“京东第一葱”有机转换认证期关键技术研究“博士农场”、高品质番茄筛选与品质提升技术示范“博士农场”、 高品质水果黄瓜种植“博士农场”以及昌平区、平谷区多个科技小院的工作,帮助建立赵家务大葱标准化生产体系和质量安全体系;筛选高品质鲜食番茄品种5个和水果型黄瓜3个;选育生菜新品种、创制新标准、研发新技术,大幅提升北京生鲜叶菜生产和应急供应能力;建立苏子峪蜜枣种质资源圃,研发脱毒快繁技术,为恢复苏子峪枣产业做出积极贡献。相关事迹被《人民日报》、新华社、中央电视台、光明网、科技日报等媒体报道。在平谷,曹庆芹和张卿老师在大桃基地指导修剪;韩莹琰老师打造生菜梯田,助力汛后恢复生产;段留生春节前带领团队师生去草莓基地教“抗冷助转色”技术,让果农受益颇深……这样的场景,在团队的10个科技小院、9个博士农场里几乎每天都在发生。团队所带的学生们的笔记本中写满了“农民土话”,朋友圈晒得最多的是“试验田分蘖率达标”。有学生放弃外企去了河北农企,有学生读研专攻“北方果树抗逆”,有学生成了科技小院“常驻人员”。同学们说:“现在懂了,蹲过的田垄、测过的数据,都是给乡村振兴添砖加瓦。”

现代园艺学全国高校黄大年式教师团队大力弘扬教育家精神,践行黄大年精神,充分发挥团队的人才、科技和智力优势,用“师者弯下的腰、学生磨出的茧、农民绽放的笑”诠释“立德树人”的深刻内涵。团队将聚焦农业强国建设和乡村振兴战略需求,厚植学生爱农情怀,练就学生兴农本领,带领师生在乡村振兴的大舞台上,将兴农之志转化为强农之行,为服务新时代首都发展和有力有效推进乡村全面振兴做出更大贡献。