【编者按】在第41个教师节即将来临之际,为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,深入贯彻落实全国和全市教育大会精神,以教育家精神铸魂强师,营造尊师重教的浓厚氛围,引导教师以实际行动谱写教育强国建设华章,特推出“铸魂强师 躬耕筑梦 ”专题报道,全面展示广大教师立德树人、自信自强的教育情怀和精神风貌,团结凝聚教师以更加奋发有为的精神状态推进学校高质量发展、投身教育强国建设实践。

“长大后我就成了你,才知道那间教室,放飞的是希望,守巢的总是你……”学生时代,每每教师节,常唱一首送给老师的歌《长大后我就成了你》。在北京农学院,有这样一群教师,他们因求学路上老师的教导和指引,萌生投身教育事业的信念。如今他们站在讲台上,成为那束温暖而坚定的光,继续照亮学生的成长之路。他们用“长大后我就成了您”的动人实践,诠释着教育薪火相传的深刻意义。

胡玉净:“恩师们教会我,用热爱点燃更多梦想”

“三尺讲台,方寸之间,却装得下星辰大海。”每当植物科学技术学院副教授胡玉净站上讲台,总会想起求学路上照亮她的“三盏灯”。高中时,王圣锋老师用乡音把枯燥课堂讲成故事,让她明白“学习不只为改变命运,更要成为有担当的人”;硕士阶段,姚允聪老师日复一日的勤奋,在她心里种下“钻研”的种子;博士时,王贺祥老师用平和笑容化解她的科研焦虑,一句“再试一次”,教会她乐观面对失败。

三位老师的言传身教,让胡玉净坚定地选择了站上讲台,点燃更多梦想和可能。课堂上,她用科研实践反哺教学,设计以问题为导向的模块,抛出现象,引导学生因求索而求解,因求解而产生思想的碰撞,从而建立“研究型思维”。她常对学生说:“农林学科既要懂理论,更要会解决实际问题。”她想努力成为那束光,把恩师们的温柔与坚定传下去,化作培养知农爱农新型人才的养分。

李婷婷:“铭记当年照亮自己的光,活成照亮别人的模样”

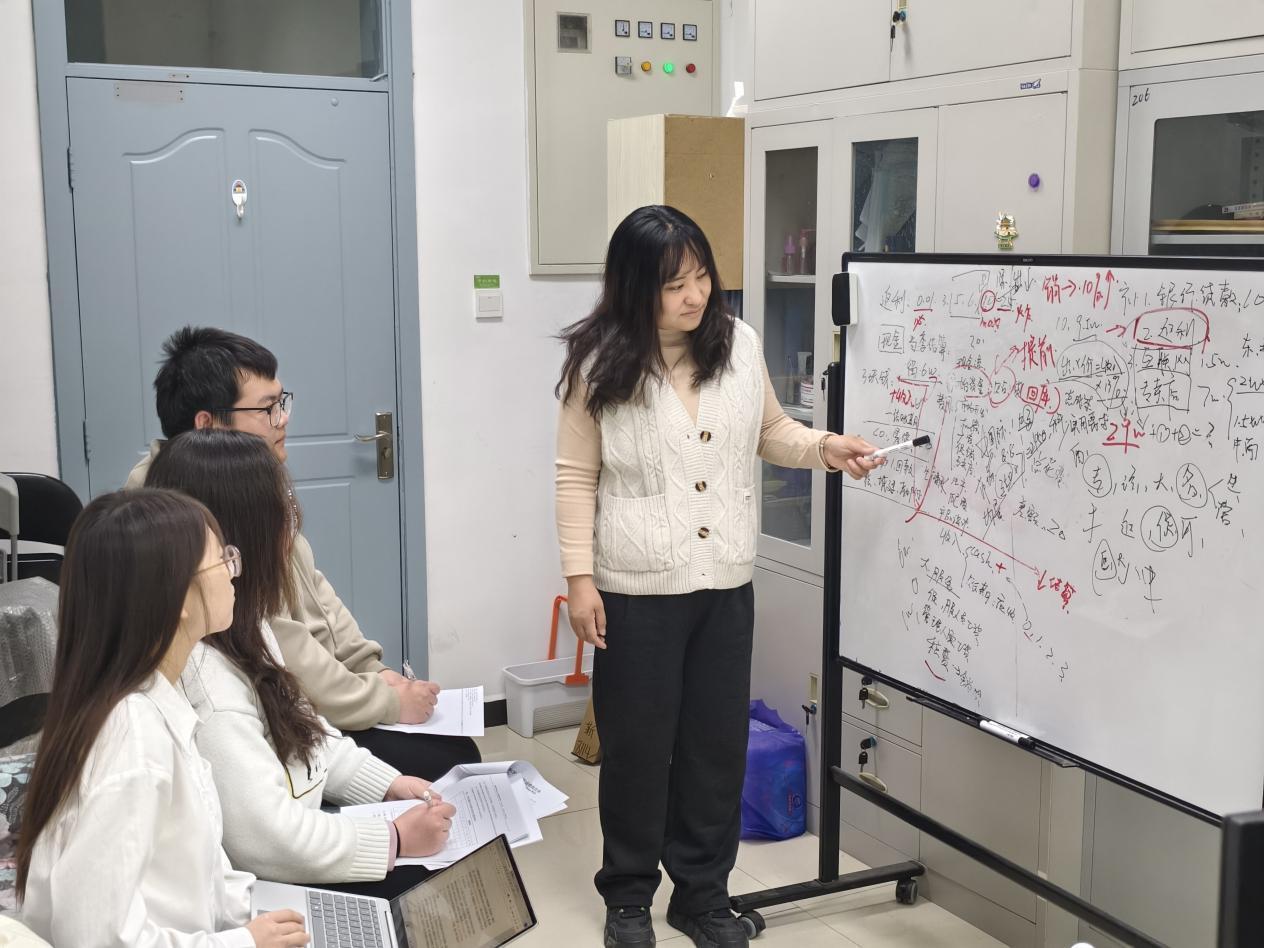

“我一直记得十年前,我的导师给我的指导和帮助。”经济管理学院副教授李婷婷说,那时她是硕士研究生新生,第一次写学术论文,她手足无措。她的导师李艳军把稿纸一一铺开,逐字逐句标红,陪她修改至凌晨。当她因科研压力接近崩溃时,导师一句“科研是马拉松,不是百米冲刺”,让她重拾力量。这些细碎的瞬间,让她坚定“要成为李老师那样的人”。

博士毕业后,她走上了北农讲台。在这里,李婷婷把这份温度复刻进育人日常,也创造了新的故事。她指导的第一位研究生因遇到困难陷入低谷,下班后她就陪学生促膝长谈,一点点帮助学生打开心结;从论文修改到职业规划,她始终以“陪伴者”的身份守护。看着学生顺利毕业、开启新人生,她愈发明白:“传承就是铭记当年照亮自己的光,活成照亮别人的模样。”

崔金腾:“我被老师的‘箭头’指引,立志做学生的路灯”

教育的温度,往往藏在细节的传承里。对园林学院正高级实验师崔金腾而言,大学时生物化学老师的“箭头魔法”,点燃了他成为教师的信念。那位老师从不用叉号批改作业,总以“箭头”标注改进方向,还结合生活现象讲解抽象的生物化学原理——比如把生物的防御机制类比酶的专一性,更会顺着学生的兴趣点提供专业支持。这份“不否定、多引导”的温柔,让他感受到教育不仅是传授知识,更能唤醒学生内心的追求,也埋下了当老师的种子。

如今,崔金腾将“箭头魔法”升级为“成长导航”。作为林学(古树保护)专业首届本科生班主任的他,从新生入学开始便指导制定落地可行的大学规划,从“采集一份古树标本”到“撰写一篇科普推文”,让每一步都看得见、够得着;他组建学科竞赛队伍带学生攻坚,斩获两项省部级奖项;他陪考研失利的学生调整方向、申请资源,最终助力学生获国家留学基金资助,继续深耕古树保护领域。“当年我被‘箭头’指引,现在想做学生的路灯。”他的话里满是传承的坚定。

樊正强:“导师为我点燃的微光,如今已在我掌心亮起”

“科研原来可以这么暖。”这是智能科学与工程学院青年教师樊正强在研一时最深刻的体会。那时他白天写代码、晚上改论文,却常因经验不足而碰壁。他的导师放弃午休,手把手帮他一行行调试代码;深夜的办公室里,导师逐句修改论文,并耐心讲解“为什么要这么改”。这份毫无保留的指导,让他坚定了“以后我也要这么做”的信念。

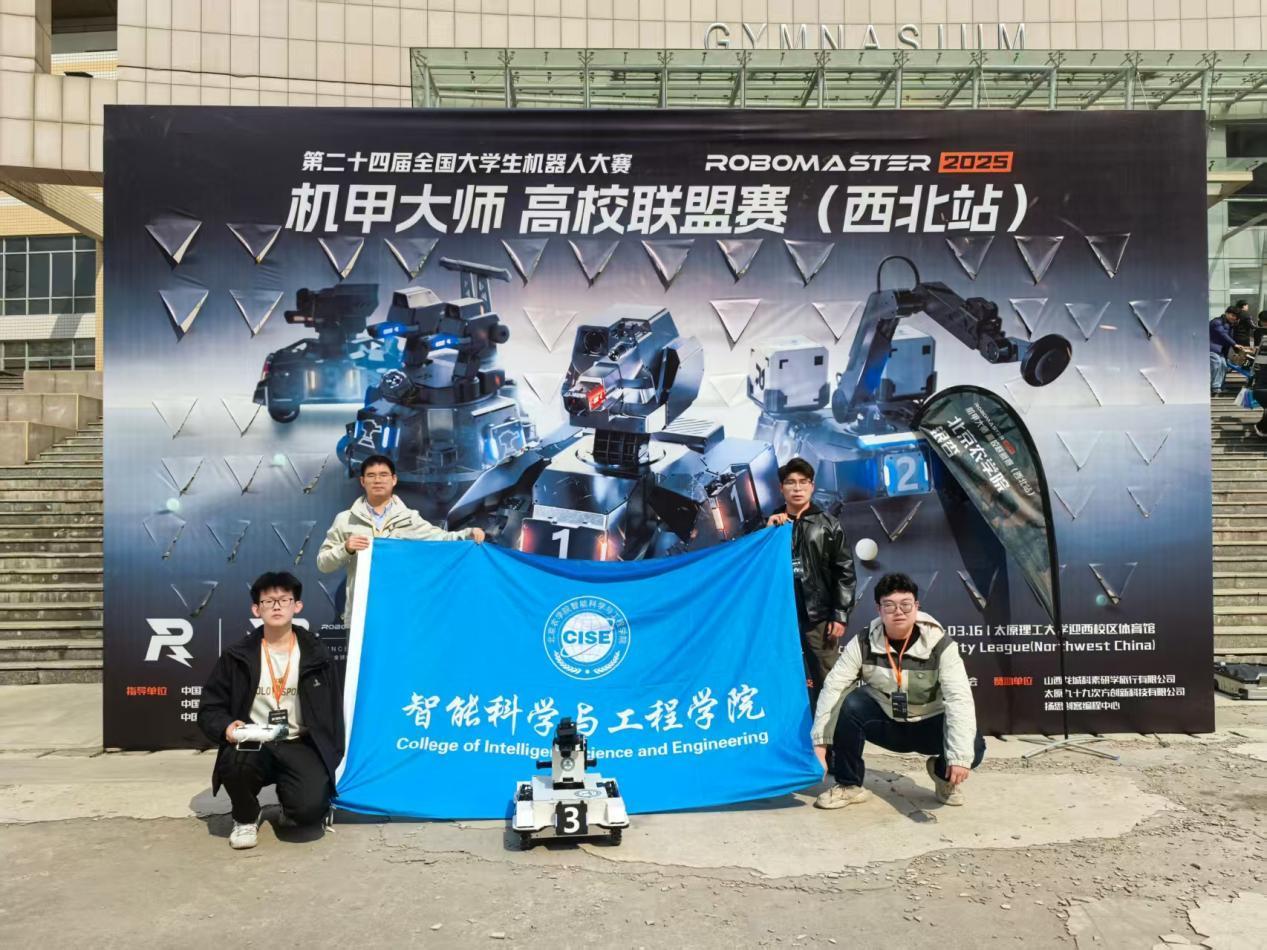

如今作为北农教师,樊正强也把这份温暖传递了下去。他采用“以赛促学、以训促研”的教学思路,选拔大二学生组建队伍参加全国大学生机器人领域顶级赛事,全程陪伴指导,充分学生的动手和编码能力;赛后再优中选优,开展研究工作训练,实现本硕阶段培养的无缝衔接。

最难忘的是一次比赛前10分钟,技术裁判突然指出机器人接线不符合规则,团队瞬间慌了神。樊正强迅速冷静下来,带领队员分工协作,在比赛开始前完成所有调试,成功通过检录,并最终斩获全国三等奖。队员韩健动情地说:“本来只想拿奖证明实力,但现在我想把研究机器人当一辈子的事!”那一刻,樊正强仿佛听见时光的回响——当年导师为他点燃的微光,如今已在他掌心亮起,照向更远的未来。

陈曦:“从前我被导师托举,如今我为学生托底”

文法与城乡发展学院讲师陈曦把导师教给她的“社工理想”传递给了学生。攻读博士时,她带队在沿海农村做社会工作研究,却因村庄矛盾深、信任弱等情况屡屡受挫。关键时刻,导师没有质疑与怨言,只说“我们做社工的,最该对得起村民”,还主动“托举”——陪她面对村民与政府的疑问,邀请专家团队一起分析困境、寻找方案。项目成功时导师一句“幸好没放弃”,让她读懂了“坚韧”与“责任”的重量。

如今当上班主任,陈曦愈来愈深刻理解老师所说的“做社工的人,都应该有理想主义情怀”背后的深刻意涵,她也成了位学生“托底”的人。一位新生因身体原因不得已打扰了舍友休息,引发矛盾并出现心理问题,她一边安抚新生情绪,一边帮助学生调整作息,并邀请其加入自己的研究课题做口述访谈。一学期后,这名学生不仅拿到奖学金,明确了专业方向,并养成了规律的生活作息。课堂上,陈曦常带学生走街串巷访民情、做口述访谈……学生感慨:“老师,我终于知道了社工人该有的样子。”

杨熙:“教育是一场爱与希望的接力”

“你未必数一数二,但一定与众不同。”国际学院副教授杨熙十五年前在美国攻读博士学位时,正是被导师这句话拉出了低谷。那时她因论文进展缓慢陷入焦虑,导师的鼓励像一束光,不仅帮她重拾信心,更让她埋下“成为好老师”的种子。2022年,她回国加入北京农学院,成为国际学院的一名教师,并把这句话变成了自己的教学信条。

在杨熙的课堂上,除传授知识之外,更有心灵的陪伴与成长引导。面对大一新生的迷茫,她先做“倾听者”,再做“引路人”,鼓励学生参加学术竞赛、社会实践,帮助他们发现自身潜力;带学生冲击外研社英语口语大赛时,从发音、手势到眼神,她一字一句陪练,最终助力学生获得北京市三等奖;连续两年指导“学创杯”竞赛,她与学生一起头脑风暴、打磨方案,助力团队两夺国家一等奖。“熙姐不只是老师,更是并肩作战的队友。”学生们的评价,是对她育人方式最好的认可。如今的她明白,教育是一场爱与希望的接力,她愿把当年老师给予她的信念与勇气,传递给更多青年学子。

张欣珂:“从追光者到发光者,是教育最美的循环”

食品科学与工程学院副教授张欣珂的教师之路,同样始于导师的“唤醒式”引导。初入实验室时,面对复杂的设备,他满是憧憬却又伴有焦虑,博士生导师段长青不直接给出答案,只说“把问题掰碎了想,慢慢地做”。后来实验连续失败两个多月,他几乎崩溃。导师笑着安慰:“这不是失败,是在收集‘不这么做’的数据——科研拼的不是速度,是深度。”这句话点醒了张欣珂,也让他把“教育不是灌输,而是唤醒”刻进心里。

博士四年,他从“学术小白”变成了能独立思考、主动探索的年轻学者。如今在北农教学一线,他把光传给了更多人,在每一堂课、每一次答辩辅导中,他看到学生们从迷茫走向坚定、从追问中找到热爱,他更坚信从追光者到发光者,这是教育最美的循环。

“长大后我就成了你,才知道那个讲台举起的是别人,奉献的是自己……”追随一个榜样的最好方式,莫过于成为他。那些曾在讲台下仰望星空的学生,如今续传薪火,化身为照亮另一群学生的引路人。他们从追光者到发光者,用行动诠释着“教育是一代又一代的接力”,也将继续用生动的育人实践践行初心使命,为知农爱农新型人才培养和教育强国建设贡献自己的力量。