2016年春天,我站在北京大学西门外,目光凝滞在恩佑寺与恩慕寺仅存的两座山门上。这两座覆盖着黄色琉璃瓦、半埋在地下的孤影,是北京西郊清代皇家园林群“三山五园”中畅春园仅存的地上建筑物,却鲜少有人驻足。

畅春园恩佑寺(右)和恩慕寺(左)山门(作者摄)

人们不知道的是,畅春园是清代首座在京城之外建成的皇家离宫,康熙皇帝一年中平均有超过一百天的时间在此驻跸,乾隆时期崇庆皇太后在这里过着幸福的养老生活,但它遗憾地随着帝国的衰落消逝在了历史的长河中;人们更无法想象的,是畅春园有着怎样的历史面貌以及它今天在城市中的位置。那时,研一的我正在为寻找研究方向而苦恼,却没想到对这些问题的兴趣如同一把钥匙,打开了通往三百多年前的时空之门。

这九年间,我与团队穿梭在北大校园、万泉河与海淀公园之间,也在图书馆中、互联网上不停地搜集着资料,只要有一线希望,我们就会推进关于畅春园的研究,试图在混凝土森林中拼凑出它的往日轮廓。这不仅是学术探索,更是一场关于文化记忆的觉醒之旅。

北大校园下的“隐性园林”

地理与历史的叠影

畅春园始建于清康熙二十三年(1684年),三年后迎来了皇帝的首次驻跸。它是康熙帝在明代李伟的清华园旧址基础上改建而成的,其西侧新建了专供皇子居住的西花园,两园总占地面积约87万平方米,比紫禁城还多出了15万平方米。在园林风格上,它是依托海淀的湿地环境打造的大型平地人工山水园林,自南至北引入万泉河之水来形成多样水景,园中分散着40余组大小景点,与圆明园一样,同属集锦式山水园。园中生机勃勃,鱼跃鸢飞,有康熙帝最爱的牡丹,海淀土生的杨柳、桃、荷、松,具有生产价值的樱桃、小麦,也有西域移栽来的葡萄、江南移栽来的梅花、塞外移栽来的枫树和七叶树等丰富的植物品种,一年四季都焕发着勃勃生机。不过,它的主要山水格局是在明万历年间奠定的,清华园被当时文人评价为“李园壮丽”(一路之隔的勺园则被评价为“米园曲折”)。清代的建设主要体现在将其进一步发展为一座功能完备、景致多样的大型御园。

盛期的畅春园大约存续了120年之久,嘉庆十二年(1807年)首次出现了皇帝下旨拆除畅春园殿宇的记录,咸丰十年(1860年)的浩劫更是摧毁了留存不多的几座寺庙,到20世纪初期这里已经是一片田野了,改革开放之后这里陆续建设起了现代化的城市建筑。

清代畅春园及西花园复原鸟瞰图(作者绘)

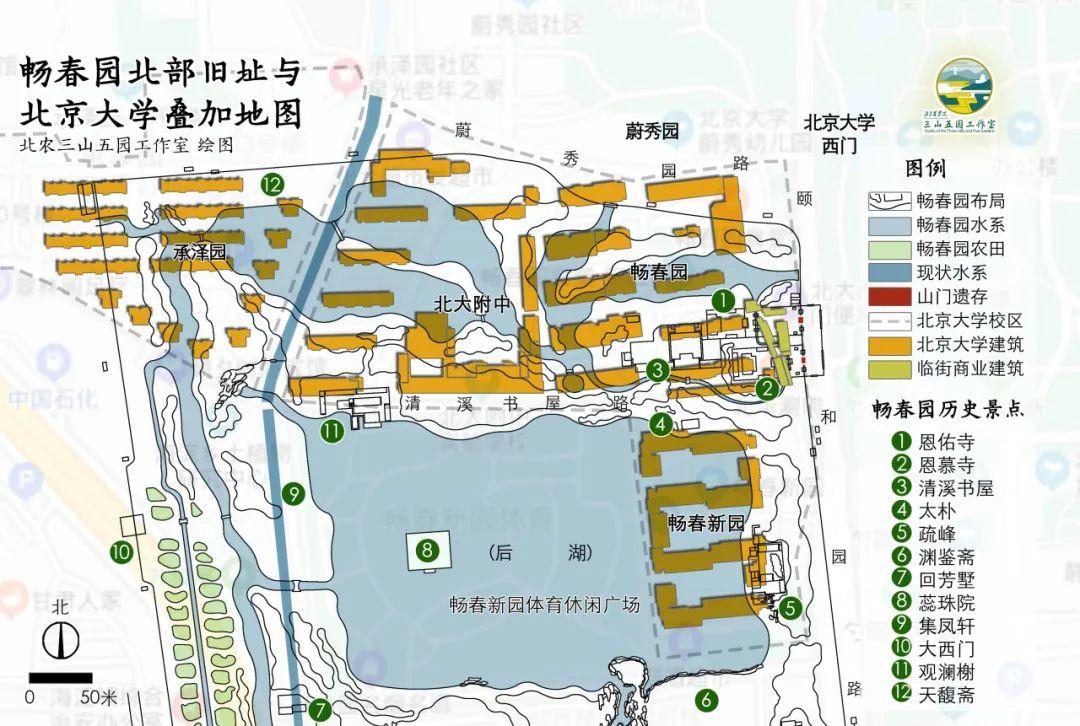

在推断出畅春园的盛期布局之后,我们还利用软件将其与不同时期的卫星图、地图叠加,发现它在今天的范围大致是:南起北四环,东至颐和园路,北至蔚秀园路和新建宫门路,西至海淀公园路。今天这一范围内除了两座山门遗址、两座现代公园绿地(海淀公园和畅春新园体育休闲广场)与早已沟渠化的万泉河,已经和历史面貌没有什么关联了。其用地权属也是极其复杂的:政府单位、写字楼、体育场、居住区、商业区、小学、中学、大学,俨然一派属于人口高度密集城市的风貌。

人们最熟悉的北京大学其实是颐和园路以东的未名湖校区,也就是古色古香的燕园区域,但现在我们要把目光投向路西侧的校区。在曾属于畅春园的土地上,自西向东依次分布有承泽园小区、畅春园西区、北大附中,以及约在2004年到2007年间扩建的畅春东院、畅春新园宿舍区等。

清代畅春园旧址与当代城市叠加地图(作者绘)

历史上的畅春园规模庞大,自南向北可分为宫殿、前湖、后湖和北溪四个景区。其中,后湖与北溪景区主要用于皇帝的私人起居和赏游。如今,上述校区与后湖景区东部、北溪景区全部在地理空间上有重叠,或许在校园地下还埋藏着未被发现的畅春园遗迹。这其中,包括了康熙皇帝日常起居的“清溪书屋”、为帝后祈福的“恩佑寺”与“恩慕寺”、临水远眺西山的“疏峰”、亲水面湖的“观澜榭”、收藏艺术珍品的“雅玩斋”“天馥斋”等5组园林景观。

畅春园北部旧址与北京大学叠加地图(作者绘)

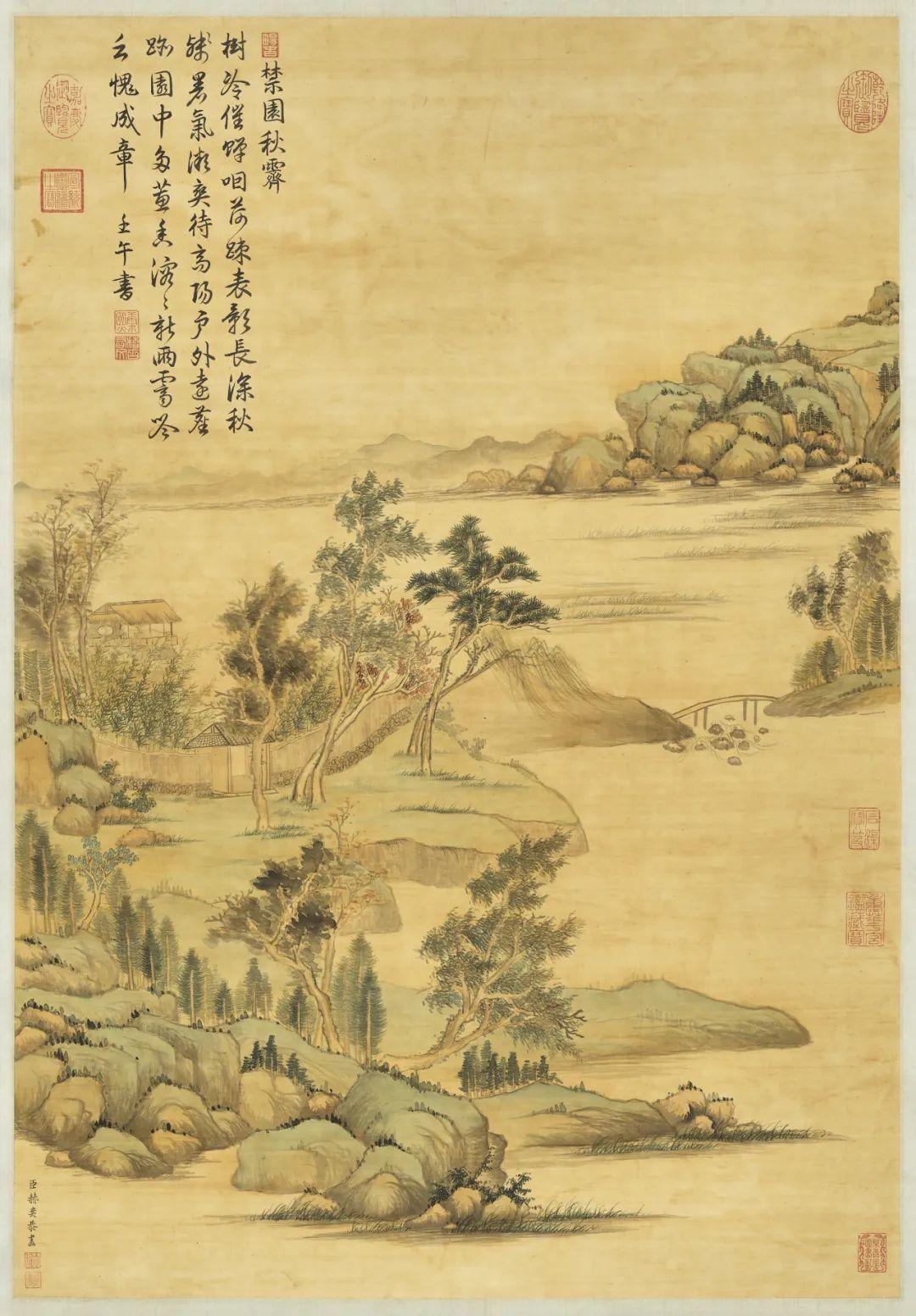

畅春园中的景致不仅建筑院落布局精巧,还巧妙地融入到全园层次丰富、植被繁茂的人工山水之中,被古代工匠打造成诗意栖居之境。康雍乾三代帝王共为园中景点题写了94方匾额、4副楹联以及近200首诗文。

赫奕绘《禁园秋霁图》(台北故宫博物院藏)

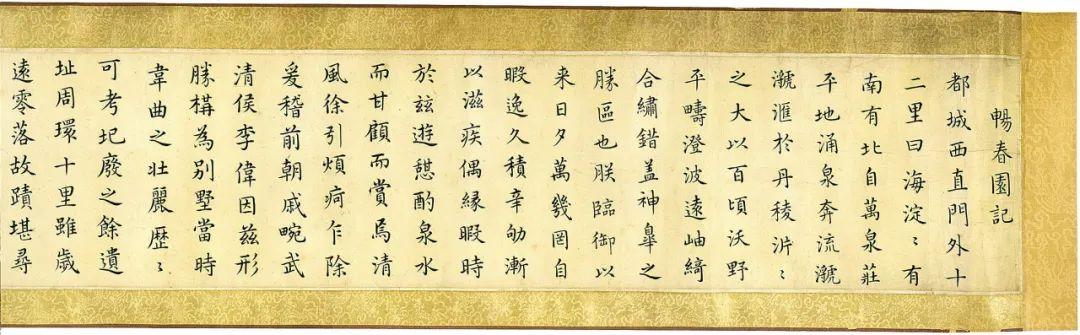

康熙帝曾在《畅春园记》中赞美道:“当夫重峦极浦,朝烟夕霏,芳萼发于四序,珍禽喧于百族。禾稼丰稔,满野铺芬。寓景无方,会心斯远。”居住在畅春园东院57、58号楼的居民或许会感到震惊,他们竟然与康熙皇帝在同一块土地上学习和生活;畅春新园2号楼的同学或许也想象不到,眼前的风景曾经是开阔的后湖水面、湖中的高大楼阁以及迷人的西山天际线。如今,“畅春园”“清溪书屋”这些地名顽强存续,并入选了三山五园传统地名保护名录,体现着古园文化基因的坚韧底色。

九年探索

在碎片化史料和废墟之上重建记忆

园林史的研究往往需要投入大量的时间精力搜集和爬梳史料,若没有浓厚的兴趣推动,对常人来讲可能既困难又枯燥。而若想对历史中的个案解读透彻并形成定论,往往需要来自多个学科几代学者的持续努力,就像对圆明园的研究从20世纪20年代至今已经持续了一个世纪,仍远未结束。

在我开始接触畅春园之前,学界已经在历史、地理、园林领域有了一定的积累:北京大学的侯仁之先生在历史地图集中描绘了包括畅春园在内的海淀历史地理格局;清华大学的周维权先生勾勒出了畅春园的大致布局与风貌;张宝章先生等文史学者对畅春园中的居园理政活动及历史价值做出了详细的梳理。这对于当时的我,一个抱有浓厚兴趣的青年学子来说,挑战与机遇并存:一方面遗迹几乎无存,史料稀缺,很难得出新的有价值的结论;另一方面我发现园林复原和设计视角的研究成果尚不充分,遗址的保护传承更是无从谈起。客观来说,对于“三山五园”整个西郊皇家园林体系来讲,畅春园的缺失是非常遗憾的,毕竟这两座仅存的山门远无法承载它厚重的历史文化内涵。

于是,我从独自一人到带领兴趣团队,小心翼翼地在畅春园这个冷门话题上求索,广泛搜集资料,反复实地踏查,一遍遍地推敲复原图纸,总算取得了一些令人欣慰的进展:从空间布局到文化意境,再到植物配植,初步勾勒出了畅春园过去从物质到精神层面的世界。过程中我有幸得到了导师孟兆祯院士、著名学者张宝章先生以及北京大学岳升阳副教授的大力支持。无论是三位老师提供的资料、方法,还是鼓励的话语都令我们受益匪浅。

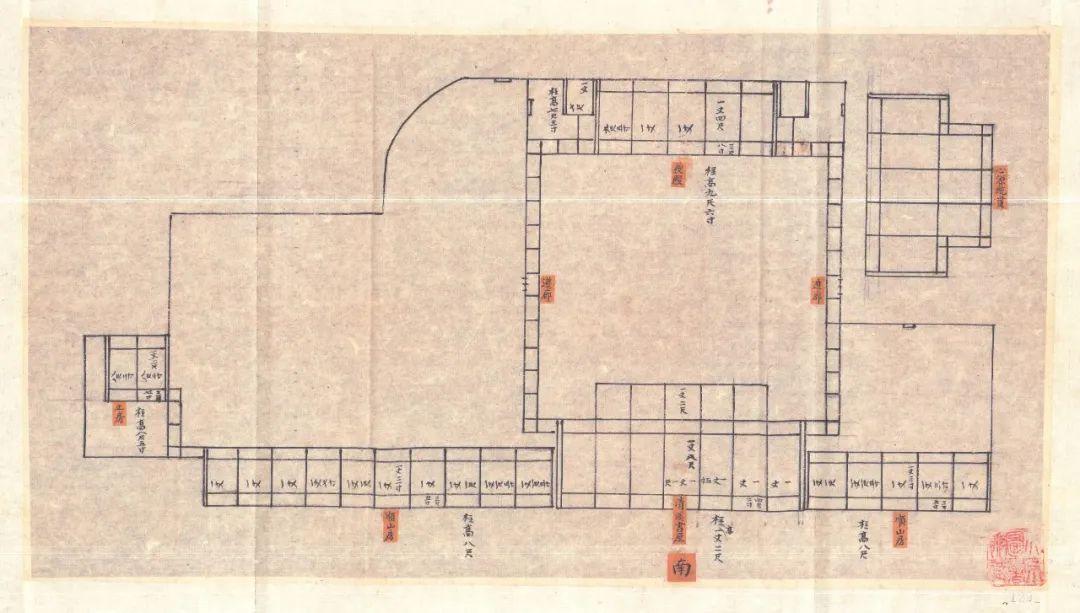

样式雷绘《清溪书屋地盘画样》(中国国家图书馆藏)

简单来说,我们采用文献交叉比对、航空影像解译以及数字建模推演等复原研究方法,在几乎没有实物遗存的条件下比较精准地定位了畅春园。过程中应用了6类35件主要的一手文献,这些文献的年代跨越3个世纪,包括古籍4部、清代样式雷图档17幅、历史地图5幅、航空影像4幅、当代测绘图2幅和古今照片3组,如20世纪初的恩佑寺与恩慕寺山门旧影等。

如今,畅春园的新资料还在源源不断地被学者们钩沉出来。

要说复原研究中最困难的一点,那就是古代图档与真实地理空间之间的衔接,这直接决定了复原的精确度。清代工匠技艺高超,他们绘制的设计手稿最忠实地记录了园林营建的资料,但其中的园墙和山形水系多为示意,与当代工程图纸中的精度相比差距较大,也只有建筑群画得还算精准。如果将清代图档与当代地图简单叠加以判断畅春园的历史布局,那将闹出不小的笑话。

正当苦恼之时,岳升阳老师提供的一张1957年的测绘图,给我带来了重要的启发。那时的畅春园旧址上大楼还没有盖起,凌乱的田野之中保留了一些依稀可辨别的山丘与水系,我甚至可以闭眼想象出那一场景该有多么荒凉。

1967年畅春园锁眼卫星图与1957年测绘图叠加(作者绘)

放在城市尺度下,这块区域的测绘可能没有任何价值可言,但对于我们这些“探案者”来说仿佛如获至宝。没错,我们为什么不能将近现代图像中的蛛丝马迹汇集起来再与古代图档比对出精确的布局呢?于是,1907年和1957年的遗址测绘、1967年的卫星图、2000年北四环施工时发掘大宫门的考古测绘图、恩佑寺和恩慕寺山门的现状测绘图等布局信息在软件中的成功叠加,很大程度上辅助我们判断了畅春园的围墙与大部分区域的山水格局。以此为基础,我们又凭借设计绘图的功底,在软件中勾勒出了它的完整面貌。通过古今地图的叠加分析,我们首次确认了畅春园与当代城市的空间关系。

2017年9月,新版《北京城市总体规划(2016年-2035年)》正式公布,三山五园地区首次被划定了占地68.5平方公里的保护边界,畅春园旧址因位于北四环以北而有幸得以保全。2024年初,海淀三山五园获首批国家文物保护利用示范区授牌,为我们畅想它今后的发展保留了希望。

文明基因

超越亭台楼榭的精神遗产

畅春园规模庞大、历史悠久,它的价值是否仅仅体现在高超的设计水准和如画般的景致?答案当然是否定的。畅春园在其盛期的一个多世纪里,于清代历史中扮演着特殊角色,我们不妨从以下三个真实历史情境来深入思考它的文化意义。

其一,园林里的治国之道。虽然康熙皇帝出于疗养身心的目的,在一年中长期居住在环境雅致的园林中,但这并不影响他日常处理各项政务,园林反而更适合举办一些户外活动。正如大臣们心中认同的那样,“皇上之御瀛台及畅春园,与在宫中无异,但何处相宜,便当驻跸”,意味着皇帝在哪儿,朝廷就在哪儿。若用今天的词汇形容,畅春园集皇室居所、国家政务中心、出版社、图书馆、会客厅、演武场、试验田、植物园等多种功能于一体。例如,畅春园中最常见的活动包括清晨时皇帝在澹宁居接见大臣,在渊鉴斋、佩文斋组织编纂《渊鉴类函》《佩文韵府》等书籍,在无逸斋组织顶尖人才为皇子授课,在万树红霞接见少数民族首领及外国使臣,在大西门检阅士兵校射,在春天于前湖之畔携众大臣踏青赐食……这些场所与活动都反映出了康熙皇帝的治国之道、为君之道。

康熙御笔《畅春园记》局部(承德避暑山庄博物院藏)

他在园记中曾专门解释“畅春”的含义,并非是形容春天景致的美好,而是“四德皆元,四时皆春”,“八风罔或弗宣,六气罔或弗达”。由此可知,“畅”是“元亨利贞”四德兼备,世间万物运行顺畅,“春”是一年四季国家和人民焕发活力。很明显,儒家思想才是“畅春”二字的内涵,更是治国的根本。

其二,中西文明的对话现场。康熙皇帝在畅春园内设有蒙养斋。他不仅自己在这里跟随传教士刻苦钻研西方的数学、医学、天文、地理等科学技术,开展实验研究,还命亲王、皇子一同学习。

康熙时期的盘式手摇计算器(故宫博物院藏)

法国神甫张诚在日记中曾记载道:“起初,皇上对于对数有些困惑,以为很难懂。但后来在用对数演算乘法时,他很容易就学会了。”康熙四十四年(1705年),他命传教士组织勘测队伍完成了我国第一幅以三角测量法实测的全国疆域地图《皇舆全览图》,科技水平空前。康熙五十三年(1714年),皇帝下令修订历法,畅春园的澹宁居与京城的观象台同为测验地。

不难看出,日理万机的康熙皇帝秉承着开放的思想,在科学上有着较高的追求。此外,农业科技在畅春园中也得到了发展,康熙帝亲自培育京西稻米并将其推广到京西水田之中,主持编纂了详尽解读耕种与纺织技术的《佩文斋耕织图》。从“七月紫芒五里香,近园遗种祝祯祥”中,便能体会到扑鼻稻香带给他的喜悦。毫不夸张地说,畅春园是17世纪末到18世纪初中国现代科学的摇篮。

其三,母慈子孝的温馨时光。康熙帝在畅春园驾崩后,雍正帝将藩邸圆明园扩建并作为新的帝国行政中枢;直到乾隆时期,畅春园的职能才被重新确定为“奉养东朝”,即皇太后园居之所。乾隆皇帝谨遵“以孝治天下”的家法,就像他的祖父康熙帝那样,为母亲创造了舒适安逸的园居环境。例如,他特意将宫殿区的太后寝宫题名为“春晖堂”“寿萱春永”(今海淀新技术大厦附近),充分表达出对母恩情的感激以及健康长寿的希冀,畅春园也因此常被形容为“仙苑”。根据《起居注》的记载,乾隆帝居住在圆明园时,时常来到咫尺之遥的畅春园向太后请安,在出远门前后也都来请安;即便因为斋戒无法亲自前往,也要派遣官员转达问候。另外一个有趣的细节是,乾隆帝在请安诗中常感慨道,皇太后“喜居畅春园”,冬季皇帝回宫后,她仍会在园里住上一段时间,所以乾隆帝在年末时会在京城和畅春园之间往返问安。“畅春养志冀娱亲,来往问安年例循”这句诗说的正是此事。

《崇庆皇太后八旬万寿图》中的乾隆帝母子(故宫博物院藏)

请安并非是简单地问候,有时母子会共同视察作物长势、观看马技表演。而在年节时候,皇帝会请太后到圆明园居住。美好的时光在乾隆四十二年(1777年)正月画上句号,86岁高龄的皇太后在圆明园病逝。太后的遗体在紫禁城入殓后被安奉在畅春园的正殿“九经三事殿”。在这期间,大殿屋顶的灰瓦被更换为黄色琉璃瓦,隆重的上谥礼在这里举行,而无逸斋成了乾隆帝悲痛至极时守灵的苫次之所。这不同于常规的操作表明,畅春园承载的母子亲情厚重至深,也促使了最后一座建筑群的落成——恩慕寺。早先雍正帝为给康熙帝“荐福”而在清溪书屋东侧兴建恩佑寺,乾隆帝则效仿康熙帝为孝庄太皇太后建永慕寺,在恩佑寺旁新建规格相似的恩慕寺。恩慕寺当年完工后,乾隆帝专程前来礼佛,深感慈母音容犹在眼前,留下了“忾若闻犹僾若见,耳中音与目中容”的诗句。

唤醒记忆

畅春园在当代的文化回响

近些年来我时常思考,畅春园研究难度颇高,遗址所剩无几,为何还要执着于此?大概是因为畅春园的未解之谜太多,物质载体的消亡使得历史研究本身就是一种重要的保护形态。令我深感共鸣的是,清史学者阚红柳老师用到了“抢救和保护畅春园历史文化遗产”来形容当前的状态。从另一个角度看,园林研究除了单纯地解决学术问题,或许还能够帮助公众寻找文明的坐标,理解遗产的精神内核,树立文化自信。

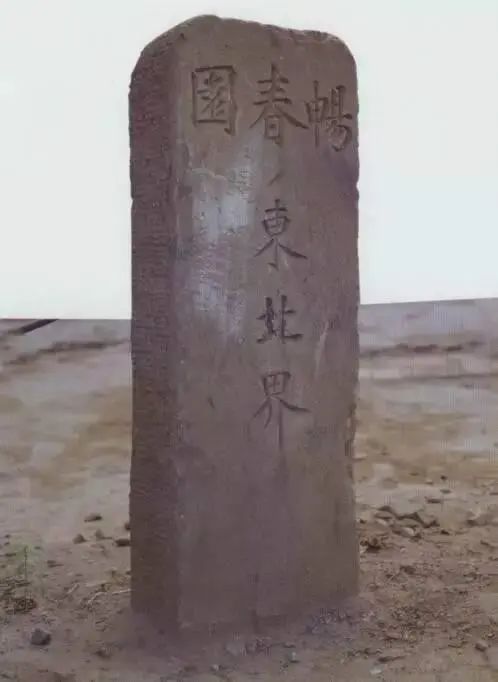

畅春园界碑(现藏于北京大学)

如今,畅春园仅存的两座山门已被列为北京市重点文物保护单位。“十四五”时期,畅春园的重要历史遗存将得到标识,其旧时风光也将通过各种手段向公众呈现。那么,对于在畅春园旧址上兴建的北京大学校园,或许我们可以构思一个“唤醒畅春”的计划,通过在校园中设计一套地理标识体系来展示畅春园的历史空间与典故,搭建微展厅与园林文化交流的场地,激发北大学子围绕畅春园的文学、艺术、科学、人物、保护等方方面面的话题开展研究与传播。当同学们在畅春园宿舍区能想起康熙帝与传教士讨论科学技术的对话,激荡起对乾隆帝治国之道的思辨,那时,这座消失的园林,便真正在当代获得了新生。

北大校园下竟藏着康熙离宫?