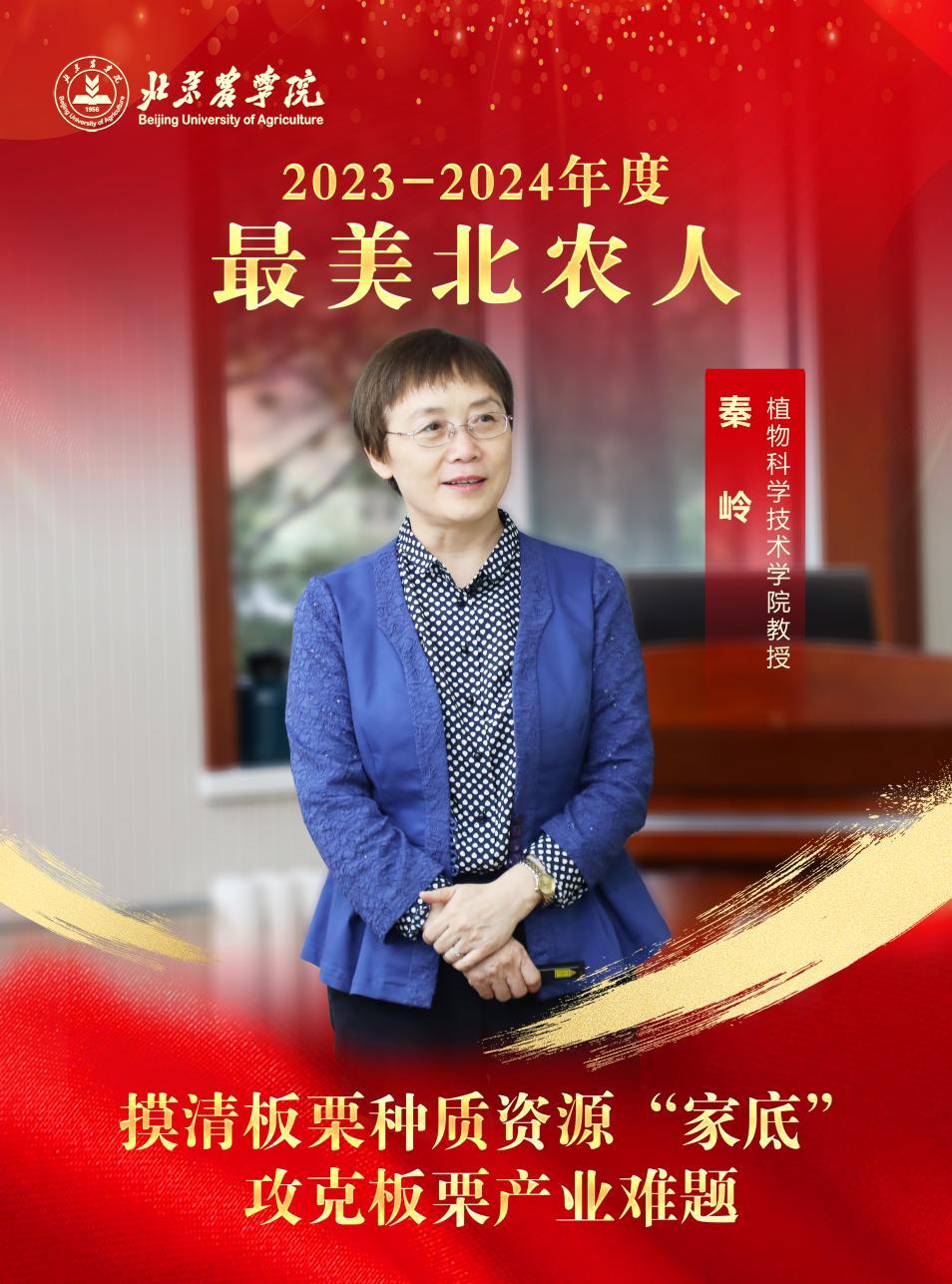

板栗作为我国的重点木本粮食作物之一,不管是其丰富的营养价值还是耐旱耐贫瘠的特性,都深得农民们的热爱。植物科学技术学院秦岭教授自工作以来,长期致力于山区农民致富的经济生态林树种“板栗”的研究,并先后获得多项国家级、北京市级荣誉。今天,让我们一起走近秦岭教授,了解她30多年来,用脚步丈量祖国大地,探索我国栗属植物种质资源“家底”的故事。

“1993年,当时我带1989级园艺班学习时,一次到怀柔实习时,我发现怀柔的南北两沟全是栗子。北京市当时板栗面积20多万亩,板栗对于提升当地产业水平、促进农民增收致富是非常有价值的,所以我当时就选择了研究板栗。”秦岭说道。

怀着对农业热爱的初心、对科学研究的赤诚,秦岭带领团队师生深耕板栗种质资源创新、品质调控、生态保护三个领域,开展板栗相关研究。

“十年树木,百年树人。但对板栗育种而言,十年是不够的。”秦岭说,30多年来,她踏遍了全国22个省的板栗产区和分布区,摸清了我国栗属植物种质资源的家底,收集了2000多份优异种质,为我国板栗种质资源利用提供了强有力的理论支撑。

“我们研究板栗的另一个重点,就是品质调控,怎么样培育出好吃的、高品质的板栗,通过育种和栽培技术,让板栗的产量和品质达到最优化。”团队最新培育的板栗新品种“北农冰栗”从选育到审定,时间跨度近20年,30多名研究生和本科生先后参与了资源调查和品种选育工作。

经过长期的潜心钻研,秦岭带领团队完成了国际上首个板栗高质量基因组测序,构建了板栗核心种质,为农业遗传学相关领域带来新的启示。

“秦老师常说,要到生产一线推动板栗技术创新,破解关键卡脖子问题。她带领我们团队的师生在全国山区开展板栗资源调查和品种推广工作,将板栗先进种植管理技术送到田间地头。”植物科学技术学院青年教师刘阳说。

要想种好板栗,就要研究真问题、掌握真本领。农业院校的学生,必须在实践中学习。为此,秦岭带领团队在建立了试验基地、科技小院、博士农场等实践场所,每年派驻学生开展研究实践,在这个过程中,学生们不仅获得了一手的农情,还发现了生产中急需解决的实际问题。近年来,她带领团队师生开展果树省力化栽培关键技术的研发和推广工作,让果农从繁重的工作中解放出来,降低了劳动成本,提高了经济收益,真正将习近平总书记给科技小院师生的回信精神在田间地头落地生根、开花结果。

与板栗打交道三十余年,谈起板栗秦岭依然充满热情。她说,科研要持之以恒,没有捷径可走,需要从顶端设计好,从方案上执行上一步一步积累和沉淀,再应用到广阔的农业产业当中去。更要向学生讲深讲透农业产业中的“红色道理”,培养更多眼里有光、心中有爱、堪当大任的知农爱农新型人才,用实际行动为乡村振兴和农业强国建设作出积极贡献!