【编者按】在2月28日召开的全国精神文明建设工作表彰大会上,我校被中央精神文明建设指导委员会授予第四届全国文明单位荣誉称号。近日,“全国精神文明单位”的奖牌和证书已授予我校。为了全面展现我校文明建设成果,我们特推出“文明亮点”专栏,全面系统地展示我校文明成果。

学校始终坚持科技创新“以农为本”,明确以应用研究为科研重点,以五大都市型现代农业学科群和20个农业类省部级科研平台为依托,培育了注重应用研究解决实际问题的46个科技创新团队,在农业政策咨询、品种培育、生态环境、食品安全、农业产业等领域对接北京区域发展需求,力求做特做强,切实做到“把科研论文写在京郊大地上”。注重应用研究的科研体系,踏实肯干、求真务实的科研环境,使越来越多的教师努力成为科研拔尖人才,将自己的科研成果转化为生产力。

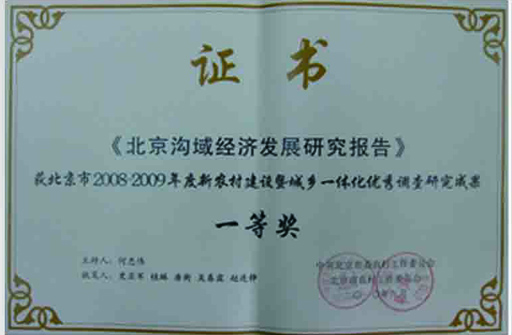

围绕北京农业发展趋势,持续深入开展都市型现代农业理论研究与实践探索,为政府决策咨询提供有力支撑。学校整合研究力量构建了北京农学院都市农业研究院,持续深入地开展都市型现代农业理论研究与实践探索。其都市型现代农业理论研究成果被政府采纳实施,助推了北京传统农业的转型与升级。特别是针对北京62%的山区面积和沟域众多的地理资源特殊性,主持研究形成的“北京沟域经济发展理论与实践”成果,被市委市政府纳入总体发展规划,促进了山区经济发展新模式的形成。同时,积极开展农业文化创意产业创新研究,推动美丽乡村创建目标体系的形成,提出了美丽乡村实现途径的“十大模式”,为北京市都市型现代农业的内涵发展提供了理论支持。

围绕对农业新技术、新成果的需求,在品种培育、生态环境、食品安全等领域深入开展实用研究,着力解决现代农业发展中的技术难题。我校教授主持的国家转基因重大专项子项目“优质高效转基因肉牛新品种培育”重在解决我国肉牛品种难题。该项目成功繁育出两头我国首批转入大理石花纹状肉质基因的克隆牛,为培育我国自主品牌的肉牛新品种迈出了关键性的一步,标志着我国农业新品种培育又获得了重大突破。我校研究团队完成的“枣林高效生态调控关键技术的研究与示范”项目重在解决生态调控与安全农产品难题,该项目荣获国家科技进步奖二等奖。针对我国枣树虫害严重和优质安全枣果迫切需要形势,该项目开展了枣林有害生物可持续生态调控关键技术研究,实现了枣林有害生物的生态调控与优化管理,满足了市场上对安全枣产品的需求。近年来,我校在品种培育、生态环境、食品安全等领域深入开展实用研究,共培育植物新品种38个,在青贮玉米、红小豆、生菜、海棠、百合、一串红、板栗和枣等品种选育方面取得骄人成绩;其研发的绿色环保型生物制剂、禽用保健型中兽药关键技术、微型农药残留速测仪、食品中赭霉素毒素A快速安全检测技术等一批新体系新技术有效保障了农产品的安全生产。

围绕首都农业产业需求,打造创新团队,推动农业产业发展。北京市根据首都都市型农业产业特点,组建了10个现代农业产业技术体系北京市创新团队。学校依据该体系组建培育创新团队,并鼓励教授申请加入北京市创新团队。目前,已有已有17为专家教授加入北京市创新团队,其中1位教授担任首席专家,16位教授担任岗位专家,覆盖了10个北京市创新团队中的9个,有效推动了北京农业产业发展。比如,为摆脱北京地区绿叶蔬菜产量低的困境,我校范双喜教授带领北京市叶类蔬菜创新团队联合攻关,破解了生菜高产安全技术。该技术有效解决了北京区域生菜种植难、产量少的问题,提升了北京市场蔬菜自供率,使北京市民能够买到便宜、新鲜、安全的本地产生菜。同时,范双喜教授带领的创新团队还为南京青奥会、全国“两会”、北京农业嘉年华服务。