9月8日,2011年全国数学建模与计算机应用竞赛(北京农学院赛区)拉开帷幕。在这次的竞赛中,我校共有10支队伍,30名同学参加。经过为期一周激烈的培训与精心的准备,经过 72小时紧张的思维战斗,我校师生终于交出了满意的答卷,为这次比赛画上了句号。

数学建模竞赛是全国高校规模最大的基础性学科竞赛,我校为激励学生学习数学的积极性,提高学生建立数学模型和运用计算机技术解决实际问题的综合能力,开拓学生的知识面并培养其创造精神及合作意识,多年来坚持组织我校学生参加比赛。此次比赛是勇敢者的艰辛之旅,竞赛的成功是“天合”、“地合”、“人和”、“己合”的“四合”的结果。

天合——多方支持

此次比赛比赛得到了校领导的高度重视,比赛前夕,我校党委副书记高东、副校长杜晓林携教务处、学生处、团委等相关部门负责人为参赛同学和指导教师召开动员会,鼓励他们一定要比出自己的真实本领,赛出风格,赛出水平,为我校争得荣誉。

今年比赛正值我校抗震加固时期,学校的教室和实验室的多媒体设配都不能使用,为保证比赛的正常进行,各部门都积极地为同学们提供便利。基础部数学组的教师们牺牲假期时间,为参赛同学们讲解往年试题,总结参赛技巧;计算机与信息工程学院腾出实验室,为竞赛提供场地,保障了竞赛如期举行;还未对外开放的新图书馆为了能够保证参赛同学们可以有更多的参考材料,为他们提供借阅便利,图书馆老师还专门为同学们挑选相关的参考文献,使同学们的竞赛时间得到了更加高效率的利用;为了保证同学们的人身安全,比赛期间我校保卫处不仅加强安保工作,还派专人负责护送晚归的同学回宿舍,从而确保同学们可以安心的投入比赛。

地合——顺利参赛

由于数学建模实验室机房位处行政楼,暑假期间需维修加固,经竞赛主办方协调,我校计算机与信息工程学院给予了大力支持,在计算机楼专门腾出一间实验室,并配合数学教研室安装数学建模比赛所需的MetLanb软件平台。竞赛期间,环境安静,设备运行平稳,为数学建模竞赛成功举办有力保障。此外B座教学楼特地为参赛同学们开放了一间教室,为师生们提供了一个赛前培训和学习的场所。学校网络中心也竭尽全力保证数学建模竞赛期间网络运行的流畅,使同学们能够顺利使用各种网络资源。

人合——分工协作

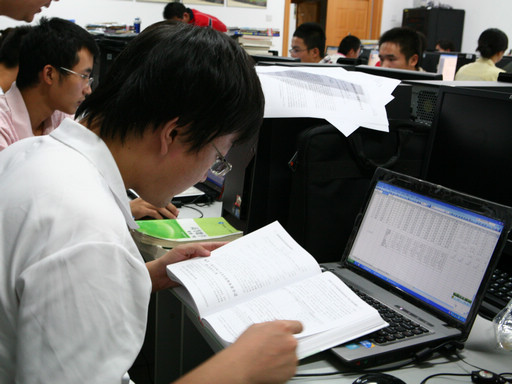

数学建模的难度和复杂程度都决定了一件事,即比赛单靠个人是不可能完成的,因此,“人合”就成了数学建模竞赛成功的关键。一个人的想法是有局限的,且极易片面地考虑问题。只有在各种思想共同交织碰撞时,问题的各方面才会显现出来,也更容易激发出新的思路和方法。合理的时间规划也是非常重要的,它保证着建模的每个过程都必须得到完整的考虑和计算。所以“人合”就要求同学们既有合理分工,又要紧密合作。

经济管理学院付方方同学已经是第二次参加数学建模比赛了。在谈到参赛体会时,她说:“当不同学院、不同专业、互不认识的三个人组成一个队时,相互之间的理解和融合就成为摆在大家面前的第一个难题。刚开始的时候大家都有一些拘束,但随着时间的推移,大家开始变得默契起来,无论是建模、编程还是论文的撰写,大家有分工也有合作。即使遇到意见不统一的情况,我们也让每位成员充分表达自己的观点,在不断的切磋和思维碰撞中寻求问题的答案。”

为了能够使同学的能够更好地参加比赛,每个参赛的队都由一名专业的数学老师带队。在比赛的过程中,指导教师们也一直陪在同学们的身边,以便能够在同学们需要时及时为同学们提供帮助。他们时时提醒同学们要有正确的解题思路,要有合理的时间分配,提醒同学们要按时吃饭、注意休息,成为参赛同学最坚强的后盾。

己合——提升自己

数学建模竞赛是一个全面提升自己的平台,在比赛中每位参赛选手不仅要有较强的创造力、洞察力还要有良好体力和非凡的毅力。数学建模的题目往往是从日常生活中提炼出来的,尽管题目已经经过了一定程度的简化,但同学们仍然有时要对海量的数据进行处理,有时又会面临零数据的情况,然而每一位参赛同学都是勇敢者,他们既然选择了挑战,就只会迎难而上而不是退缩。

计算机与信息工程学院的冯少辉同学谈到:“作为学习计算机的一名学生,本以为有着较好的数学基本功和良好的编程优势,可以解决数学建模的难题,但它却远远没有想象中的那样简单。看到题目时,就需要调动大脑里所有的知识,然后从容冷静地去全面理解题目、分析问题,找到生活和数学模式之间的桥梁。论文的撰写更是一项大工程,论文要将我们的数学能力和总结能力完整的展现出来,要把问题从一大堆复杂的计算机语言和实际生活中提取为间接的数学公式,要包含我们的思想,这就要求每个参赛选手都要有严谨的思维及综合能力。”