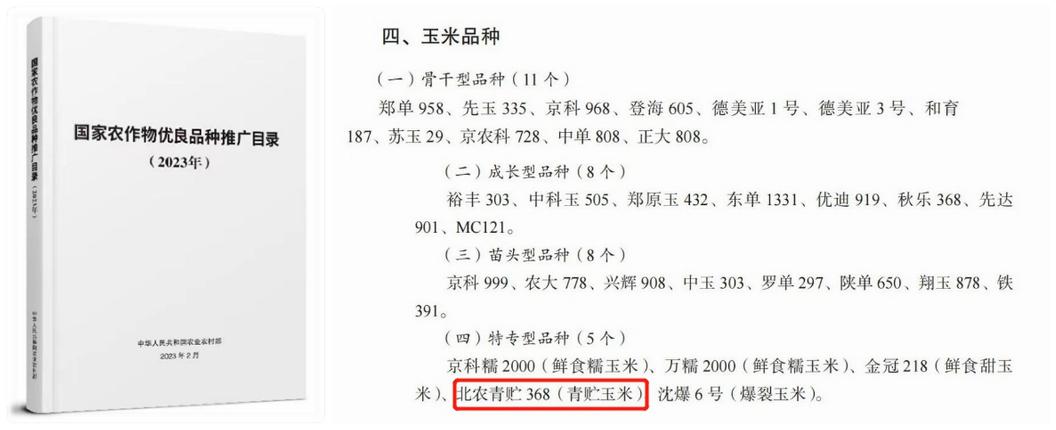

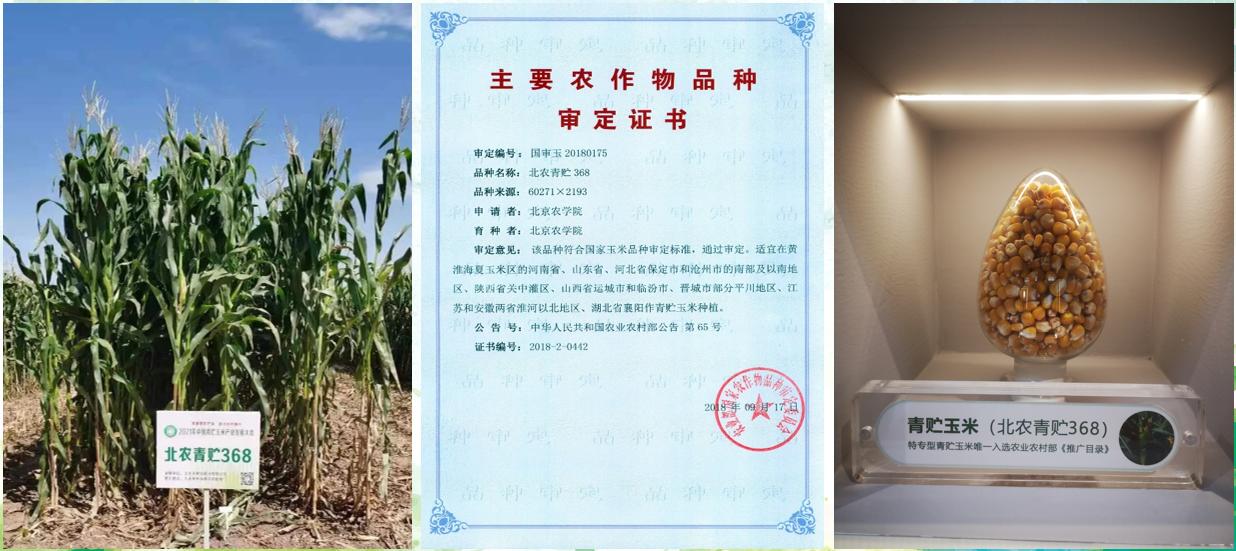

我校植物科学技术学院农学系青贮玉米团队成立于1999年,二十多年来,明确了评价青贮玉米品种的产量标准和品质标准,提出了产量和青贮品质并重的青贮玉米育种目标和育种方向,整体研究水平位居全国第一;培育出高产、优质、多抗、广适、易制种的专用型青贮玉米品种20多个,其中“北农青贮368”入选首次颁布的《国家农作物优良品种推广目录》。多个玉米新品种在全国多个省份春播区累计推广种植500多万亩,增产25亿公斤,增创产值7.5亿元。

每年10月,秋意渐浓,青贮玉米团队就奔赴海南的南繁基地。三亚和乐东的湿热空气、肆虐的蚊虫、陌生的环境,给初来乍到的师生带来严峻考验。他们并未退缩,反而热情高涨。白天安排授粉工作,晚上组织团队分享科研思想。授粉高峰期,顶着烈日从早上忙碌到傍晚。老师们身先士卒,不怕晒,不怕累;学生们深受感染,春风化雨,润物无声。

南繁的关键在于“加代”。玉米在北方一年只能繁殖一季,利用海南优良的光热条件,可以繁殖2到3季,极大缩短了育种年限。每天上午9点左右玉米雄穗开始散粉,团队师生就走进田间,手里夹着硫酸纸袋开始授粉。大家动作准确、快速、专业,个人才干在一点一滴中沉淀、增长。

南繁育种之路从来都不是一帆风顺的。不仅需要脑力、体力,还要扛得住热带地区蚊虫的叮咬。有一年,团队张秋芝老师的脖子被当地的蚊虫叮咬,烂了一大片。当时正是授粉高峰期,张老师简单涂上药膏,忍着剧痛,继续工作。

2015年,台风突然来袭,狂风暴雨瞬间席卷了团队40多亩试验田。看着用新技术获得的珍贵玉米自交系倒伏在地里,团队成员都很揪心。忽然听见,本科生张春媛“哇”地哭出声来,倒伏在水里的,是她跟踪记录了三个月的株系。团队潘金豹老师安慰说:“别哭,咱们搞育种的,谁没经历过从头再来?”潘老师摘下尚有生机的果穗,小心翼翼用塑料袋装好,“只要基因还在,希望就在!”

如今,当年那株折断玉米的后代已成为高产抗病品种的重要亲本,并取得了国家植物新品种权;而那个学生也带着这份感悟,在毕业后扎根制种基地,成为当地小有名气的高级农艺师。

在玉米实验室,总能看到这样的场景:老教授手把手教学生辨别玉米雄穗花药的颜色,青年教师带着研究生分析种质资源的数据。学生们以日拱一卒的精神,专注科研,不断精进。团队始终相信,育人不仅是知识的传授,更是精神的传承。

寒来暑往,南繁北育,团队培育出20多个国审和省审玉米品种,凝聚着两代人的心血。连续多年南繁加代的坚持、抗病抗倒性测试的反复验证,每一个环节都让学生深刻体会到“十年磨一剑”的科学精神。如今,当年跟着老师下地的本科生,有的已成为种业企业的技术骨干,有的回到学校任教,并成为国家青贮玉米区域试验的主持人,将“南繁北育精神”继续发扬光大。

一代人有一代人的作为。2023年,“北农青贮368”入选首次颁布的《国家农作物优良品种推广目录》,团队师生倍感振奋——这个历经10年选育的国审品种,终于在西北、东华北、黄淮海三个生态区的多个省份开花结果。它不仅让农民每亩增收200多元,更让牛奶的蛋白质含量增长1.2个百分点,带动了从田间到餐桌的产业链升级,成为中国青贮玉米的标志性品种。

在推广过程中,青贮玉米团队在北京、新疆、甘肃建立教授工作站和科技小院,同学们常驻基地,在“三农”第一线学以致用、解决问题。同学们发扬“自找苦吃”精神,在田间地头经风雨、受锻炼、长才干,理论知识和动手能力都得到提高,能够用系统思维解决“三农”问题,找到了身为农科学子的价值坐标。

二十五载南繁北育,二十五载薪火相传。团队以“心有大我”的家国情怀、百折不挠的坚韧精神,在青贮玉米的育种过程中培育人才。未来,青贮玉米团队将继续扎根广袤田野,让更多“北农种子”在希望的田野上生根发芽,用实际行动为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中 ”贡献北农力量。