为积极响应国家人工智能战略需求,更好地服务首都经济社会发展,提升我校学生人工智能知识素养,引导学生全面拥抱智能时代。智能科学与工程学院迅速组建了一支教学与科研实力兼备,学科交叉特色突出的师资团队,23名教师持续2个月日夜攻坚,完成面向全校新生的《人工智能导论》课程筹备,且构建了理工、管文双轨并行体系,实现文理双向赋能!

建设一门面向全校学生的人工智能通识课,团队需要从零起步、进行系统性“拓荒”,完成课件、教案、实验案例、题库等各类教学资源的开发。

使命在肩,面对极限时间挑战,团队顶住压力,以高频高效教研奋力突围。“白+黑”“5+2”连轴转。刚休完产假的二胎妈妈李晓华副教授作为课程负责人带队冲锋,跑在第一线;子夜时分,张小内老师发来修改后的课件;凌晨两点,樊正强老师完成“数学本质”章节的第三次打磨;胡萍老师深夜分享新挖掘的思政案例……每一条消息、每一次文件传输,都是协作的见证,也诠释着团队炽热的担当。

张园园老师带病坚持,直到实在撑不住,说的第一句话是“抱歉,拖后腿了”;潘娟、兰彬等老师以“马上落实”的默契回应每一次急难任务。邱权老师不只“定方向”,做领航者,还深度参与课程建设,连PPT模板的封皮都带队打磨。他带队开发的课程案例,入选北京市首批前沿案例,并在全市推广,成为跨学科教学的典范。

魏占勇老师不只统筹全局,还是团队的“定海神针”。他凭借丰富的管理经验与卓越智慧,成功化解新生加课冲突与机房机位紧张两大难题。他还做好各项预案,确保教学平稳有序。李小顺、王宏伟等老师带队完成机房升级、软件调试等“战前准备”,为教学保驾护航。

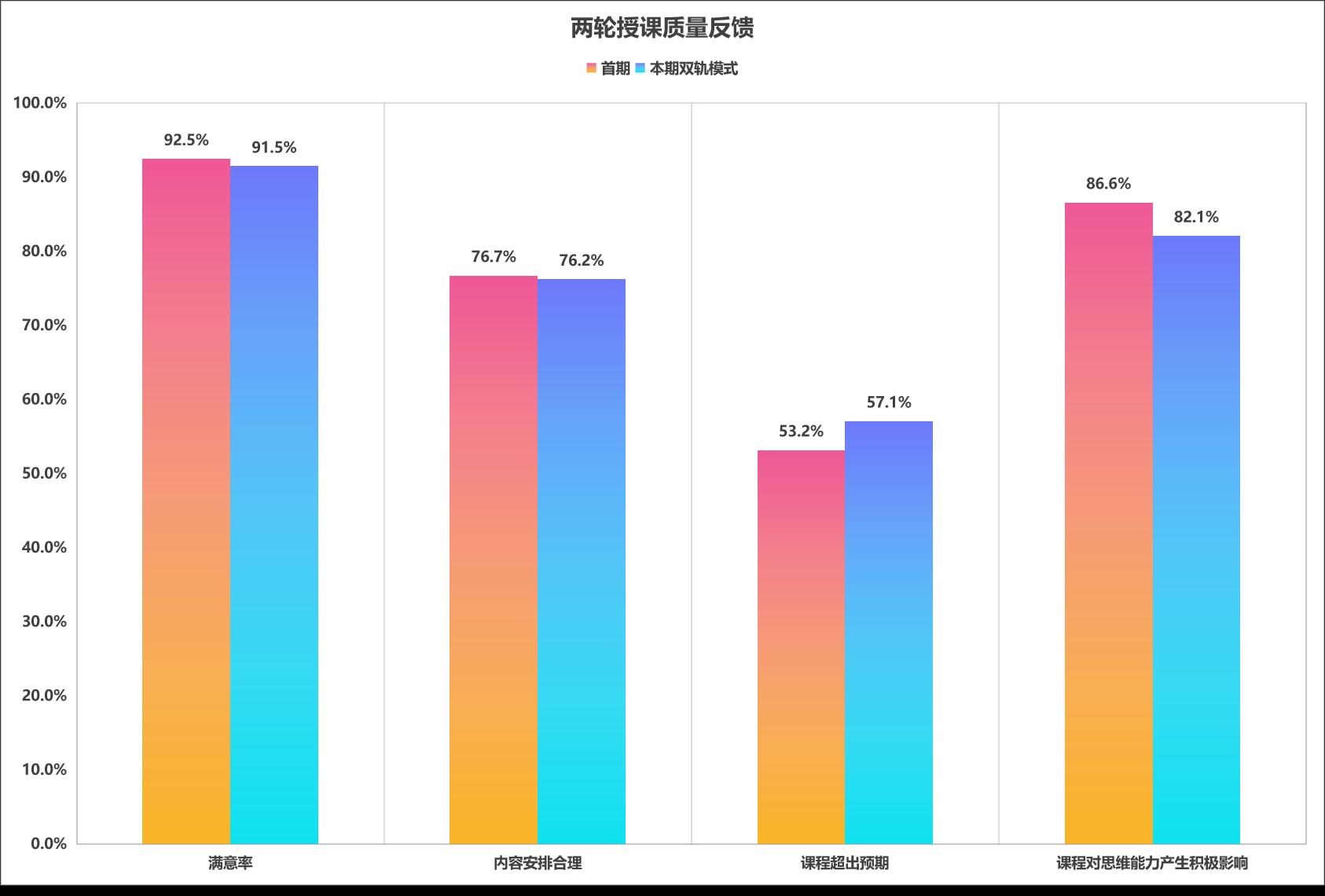

团队的拼搏推动课程高质量落地,两学期覆盖37个专业、1700多名学生。学生满意度连续两轮都超过了90%,近八成的学生认为内容安排合理,超半数的学生表示课程超出预期,更有八成以上学生反馈课程显著提升他们的思维能力。

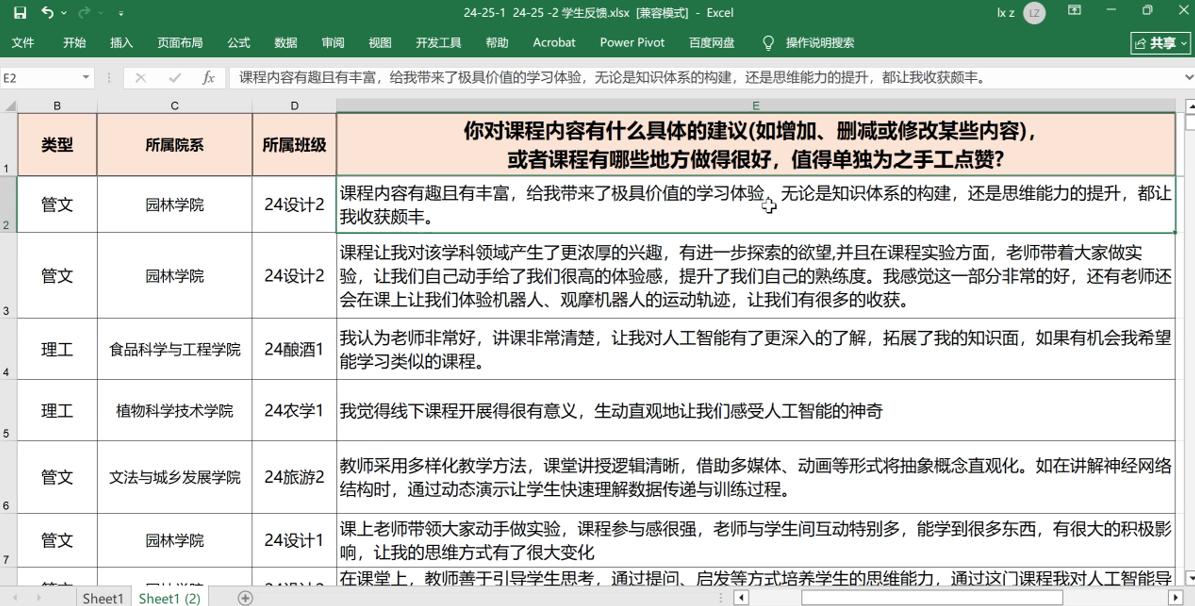

设计专业学生说:“课程内容既有趣又丰富,无论是知识体系的构建,还是思维能力的提升,都让我收获颇丰。”酿酒专业的学生表示,课程让他对人工智能领域产生了更浓厚的兴趣,将进一步探索。农学专业学生觉得课程生动直观地让他们感受到人工智能的神奇。会计专业的学生表示,课程学习之后她能更好地使用AI,提高了学习和工作效率。学生的认可,是对团队付出的肯定,更是团队育人目标实现的证明。

团队在人才培养、资源建设等方面也取得开创性成果。团队坚持“学用互促、赛教融合”提升育人质量,带领学生在全国赛事中屡获佳绩。

依托课程建设打造的模式和积淀的资源,团队参加北京市高教学会计算机教学创新大赛并获一等奖。这既是对课程建设成果的检验,更是对团队创新能力的认可。

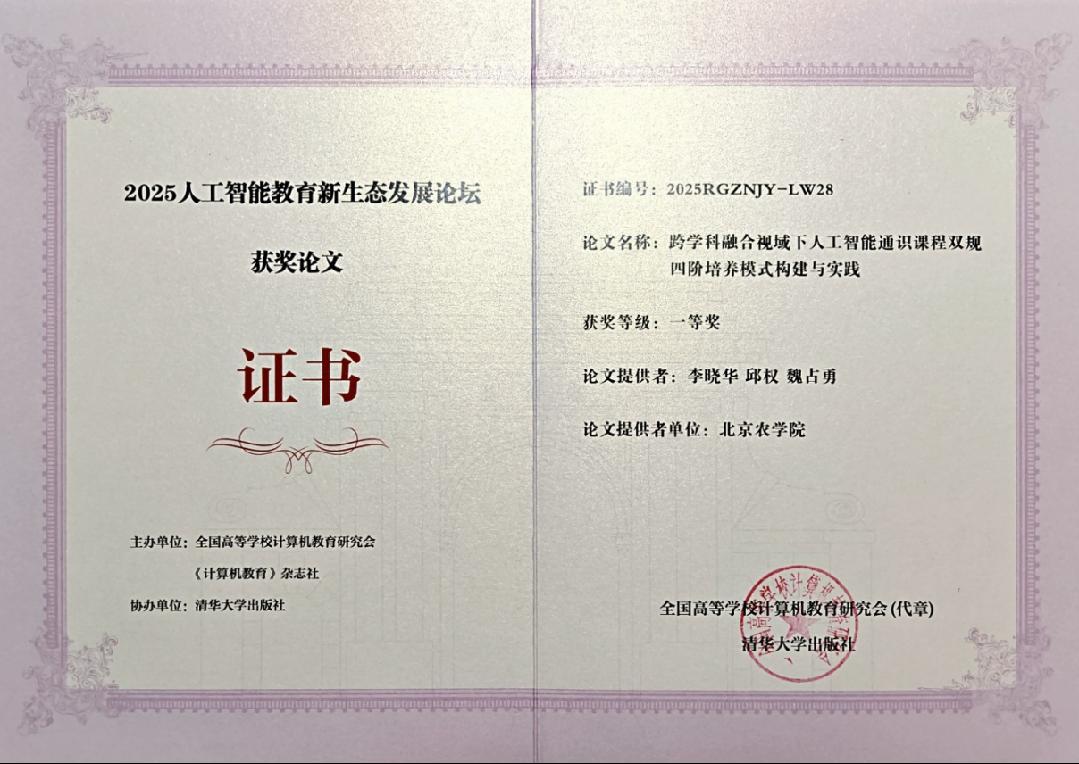

团队将课程建设经验凝练为论文,荣获全国高等学校计算机教育研究会AI教育论坛一等奖并作主题分享。这既验证了北农教学模式的创新性,也为人工智能教育提供了可参考的实践样本。邱权老师两度受邀作市级专题报告,分享“AI教育北农方案” 。

团队应邀参加京津冀高校AI科教联盟建设研讨会,分享课程建设经验与成果。这些分享不仅赢得了专家的高度赞誉,也搭建起经验互鉴的桥梁,提升了学校在AI教育领域的影响力,为深化区域合作、共育时代英才打开了新篇章。团队还加入了清华大学人工智能通识教育研究委员会。未来将携手各方深化协作,为服务国家战略和首都发展注入“北农力量”。

从教案打磨时的字斟句酌,到课堂设计时的头脑风暴;从跨学科的智慧碰撞,到各院系的紧密联动;这段课程建设之旅,是团队匠心育才的奋斗征程,更是全校协同育人的生动实践。团队将继续以课程建设为抓手,让更多创新火花在课堂绽放,让更多成长故事在这里书写!